Por la proximidad de la feria, en honor de nuestro Patrón San Cleofás, creo que es una excelente ocasión para conocer sus orígenes y vicisitudes.

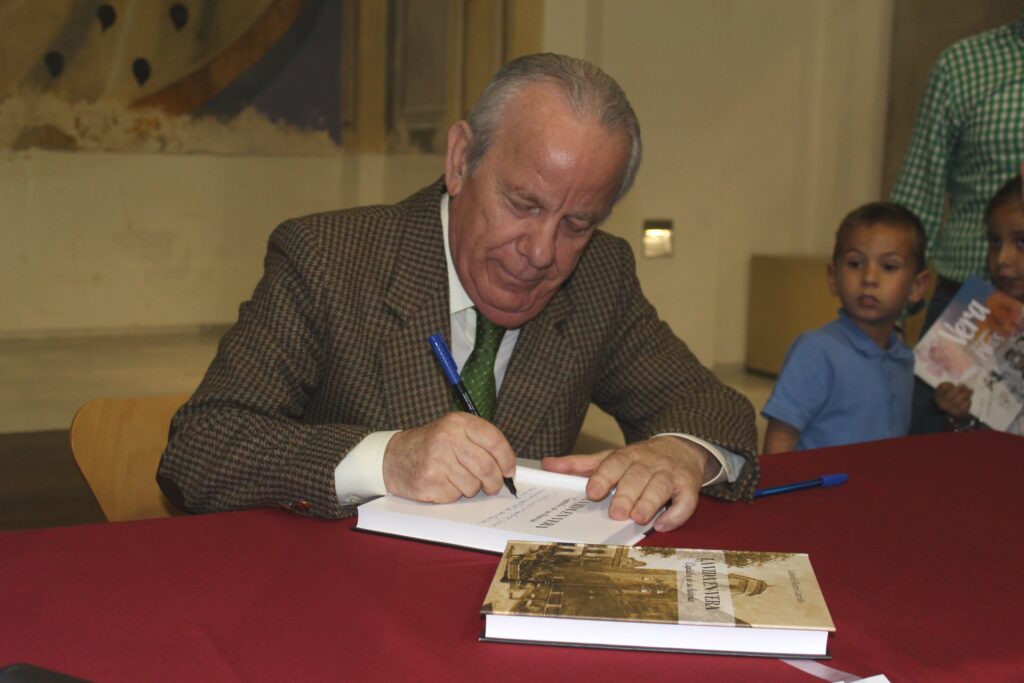

Gabriel Flores Garrido

Cronista Oficial de Vera

INTRODUCCIÓN Y ORIGEN.

Por la proximidad de la feria, en honor de nuestro Patrón San Cleofás, creo que es una excelente ocasión para conocer sus orígenes y vicisitudes, en las que se incluyen, como dice la definición del término, hechos prósperos y adversos, que también los ha habido, a lo largo de más de cuatro siglos de vida desde su creación.

España es tierra de ferias y fiestas populares de gran tradición; sirvan de ejemplos, por mencionar solo algunas de ellas, de tantas como son: las fallas valencianas, la sevillana de abril o los sanfermines navarros, todas ellas declaradas de interés turístico y con fama mundial. La feria nuestra, infinitamente más modesta y sin el alcance internacional de ellas es, posiblemente, de las más antiguas de nuestro país. Así que, por alardear de algo, podríamos decir que “nos falta notoriedad, pero nos sobra veteranía”; bueno, a falta de otro mérito, presumiremos de antigüedad, que también tiene su importancia en el escalafón de los merecimientos o valías, porque no muchas anclan su origen en el siglo XVI. Nuestra feria se inició después de un hecho inquietante que pudo suponer la destrucción de Vera y la muerte de buena parte de sus habitantes; por tanto, un acontecimiento que podría haber sido luctuoso por lo trágico, fue, paradójicamente, el origen de días festivos que todavía perduran para disfrute de veratenses y foráneos.

Todo comenzó el 25 de septiembre de 1569 cuando Abén Humeya llega a Vera tras la rebelión morisca de la Alpujarra, iniciada el año anterior, y la cerca con la intención de tomarla y establecer en la playa una cabeza de puente, que facilitara una invasión berberisca, como apoyo a los rebeldes en su sublevación. La situación llegó a ser tan grave, y la ciudad quedó en un estado tan delicado que, don Luis de Requesens y Zúñiga, gobernador de Milán y de los Países Bajos, prestigioso militar, quien, junto a don Juan de Austria, sofocó la rebelión del morisco alpujarreño, dirige una carta al rey, fechada en Vera el 27 de septiembre de 1569, en la que elogia el valor mostrado por los veratenses, y describe a Felipe II la precariedad en la que quedó la ciudad, haciéndole ver la justicia de auxiliarla porque, “ los veçinos de la dicha Vera lo mereçen aviendo assi, en esta ocasión como en otras, mostrado el valor de sus gentes y servido como muy buenos y leales vasallos a V. Magestad”. El cerco fue levantado con la ayuda de tropas castellanas llegadas desde la vecina ciudad de Lorca.

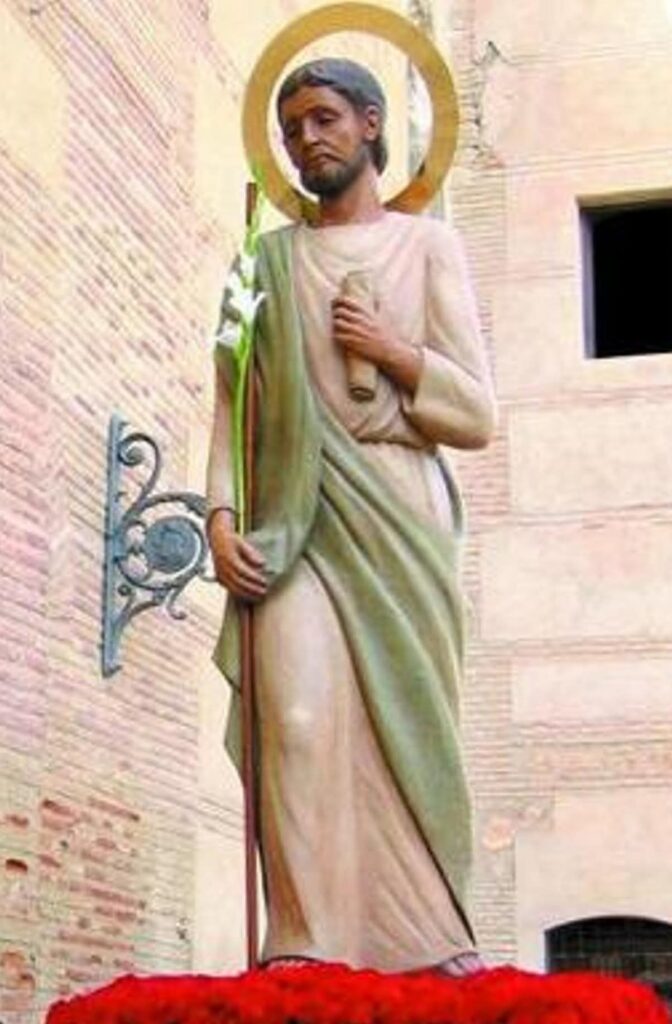

DECLARACIÓN DE PATRONAZGO

Para enmarcar la complicada jornada del 25 de septiembre, y agradecer a quien ocupaba ese lugar en el santoral, el 16 de octubre de ese mismo año de 1569 el Concejo decide que san Cleofás, cuyo nombre significa “gloria al Padre” y que era hermano de san José y esposo de María de Cleofás, hermana de la Virgen, ejerza el patronazgo de la ciudad, por celebrarse su onomástica el mismo día del levantamiento del cerco morisco. Tal vez, la coincidencia de fecha nos haga pensar que nuestro Patrón lo es sólo por capricho del almanaque aunque, como hemos apuntado, reúne méritos suficientes para ser uno de los destacados del santoral.

Una nota al margen del acta capitular de ese día nos dice que:

“En 16 de octubre de 1569 se botó la fiesta del patrón san Cleofás, que se ejecute en esta Parroquial el día 25 de septiembre de cada año, con vísperas el día antes y al día siguiente con misa cantada”. Además de dar fe de ello el escribano del Concejo, Alonso de la Cadena, firmaron también el acta capitular el bachiller Soler, posiblemente en sustitución de Agustín Méndez Pardo, alcalde mayor titular el día del cerco, y los regidores Antonio Fajardo, Lope de Villazán, Francisco de la Cueva, Juan de Teruel, ¿Martín? de Salas, Pedro Blázquez; y un regidor más, de nombre ilegible por ser una rúbrica. Quedaba declarado oficialmente el patronazgo de san Cleofás.

Fue, por tanto, una rápida decisión: ese mismo año, solo veintiún días después de los hechos, san Cleofás quedaba declarado como patrón de Vera, y el 29 de noviembre de 1594 es corroborado como “abogado y protector de la ciudad” por la protección ejercida ante el acoso de “mucho número de moros y enemigos de nuestra santa fe católica”. Para solemnizar el día se organizarían cada año festejos que honraran al Patrón, incluyendo “juegos de cañas” para ejercicio “de la gente de guerra de a pie y a caballo”, se cumple así con lo ordenado en una Real Cédula que Felipe II envió a Vera con fecha del 6 de septiembre de 1572, en la que manda “se instituyan cofradías que hagan fiestas todos los años para ejercicio y entrenamiento de la nobleza y gente de guerra”.

Paulatinamente, se va dando contenido a la feria “y todos los caballeros de la gente de guerra hacen moros y cristianos con los vecinos comarcanos”.

IMAGEN Y DEVOCIÓN A SAN CLEOFÁS

El desarrollo de los acontecimientos pudo ser otro, pero la historia quiso que fuera el día 25 de septiembre, y que ese lugar lo ocupara Cleofás, decisión y fecha que todos los regidores dieron por buenas. Desde un principio san Cleofás despertó devociones en la ciudad y se ganó la fe y confianza de sus vecinos, que pronto comenzaron a rogar su intercesión en momentos difíciles, como sucedió el 20 de diciembre de 1796, fecha en la que se produjeron varios terremotos y, el alcalde mayor, Juan de Llobes y Rapela, cita al Concejo “en el barrio llamado de Jesús Nazareno y en casa de Esteban García Bascuñana adonde se congregaron por razón del justo temor que les infundía la repetición de los temblores de tierra”. Rogaron la mediación de san Cleofás ante “el Señor de los Exercitos” para que este “se dignase de mirarnos con ojos de piedad, cesando los peligros que nos amenazan”. Pedían, a su vez, la intercesión de los santos, y, especialmente, de aquellos que estuvieran elegidos por patrones tutelares de los pueblos. Se celebró una misa solemne, en acción de gracias, en el convento de “San Cleofás de la Victoria”, que era su advocación original. Son varias las ocasiones que podemos leer en las actas capitulares que el santo Patrón de la ciudad es sacado en procesión en situaciones extremas (sequías, plagas o epidemias).

Desconocemos si en los primeros siglos de patronazgo existió alguna imagen que representara a san Cleofás, y a la que se le profesara culto, pero sí sabemos que, al menos desde el 5 de octubre de 1792, tuvo su espacio en el convento de los padres mínimos durante casi 150 años, incrementado la fe de los veratenses.

Aquel san Cleofás, tallado a escala natural, debió de ser una imagen imponente, no era habitual realizar trabajos escultóricos de esas dimensiones, al menos, en poblaciones del tamaño de Vera. Fue una magna obra del imaginero madrileño José Piquer, por la que percibió 5.500 reales de vellón. Quedó concluida el 5 de octubre de 1792. En su traslado a Vera, vía Cartagena, sufrió daños, a pesar de haberla transportado en un cajón fabricado para ese exclusivo fin por el propio escultor, y por el que percibió 300 reales más. El testimonio de José Antonio Bascuñana, capellán de marina en Cartagena, comisionado para su recepción, informa que “la efigie del Señor San Cleofás había llegado maltratada a esta ciudad (Cartagena)”. Se calculó que el importe de la restauración por los daños sufridos ascendería a 750 reales de vellón, costo del que ninguna de las partes estaba dispuesta a hacerse cargo: el Concejo porque achaca la culpa al escultor al acoplarla en el cajón de transporte de manera despreocupada, sin tomar las necesarias precauciones para evitarle perjuicios; por otro lado, el escultor se defiende argumentando que la imagen tenía un peso mayor del acordado. La discordia llega a tal punto que Vera recurre el 18 de marzo de 1794 a la mediación del intendente general del Reino, tomando el Supremo Consejo la decisión de que “no excediendo de siete arrobas de peso, satisfaga la cantidad el escultor y excediendo de ellas se pague de los Propios de la esa ciudad”; y así se hizo: el peso ascendió a 16 arrobas y, por tanto, no hubo dudas sobre la parte deudora. La diferencia en el peso se podía constatar y, el mejor o peor embalaje de la imagen, era un argumento conjeturable.

Nuestro Patrón estuvo expuesto al culto en el convento de los mínimos hasta que, en la década de 1930, fue destruida y se talló una nueva imagen, obra del padre capuchino veratense José María de Vera, costeada, como la destruida, por vecinos y comerciantes de la ciudad, que aportaron 310.000 pesetas, además de 50.000 donadas por el Ayuntamiento.

EVOLUCIÓN DE LA FERIA DE SAN CLEOFÁS

Como es lógico, la celebración festiva era sobria y austera, ciñéndose a “sermones, discursos y actos religiosos”, si exceptuamos los juegos de cañas ya mencionados, que, además de procurar diversión, servían como adiestramiento para la guerra al consistir en torneos a pie y a caballo en los que los contendientes no resultaban heridos, pero era un buen entrenamiento ante la permanente amenaza de ataques. Pasados unos años, fueron desarrollándose algunos festejos con los que, en ocasiones, no todos los regidores del Concejo estaban de acuerdo, dependiendo su conformidad de la situación que la ciudad atravesara.

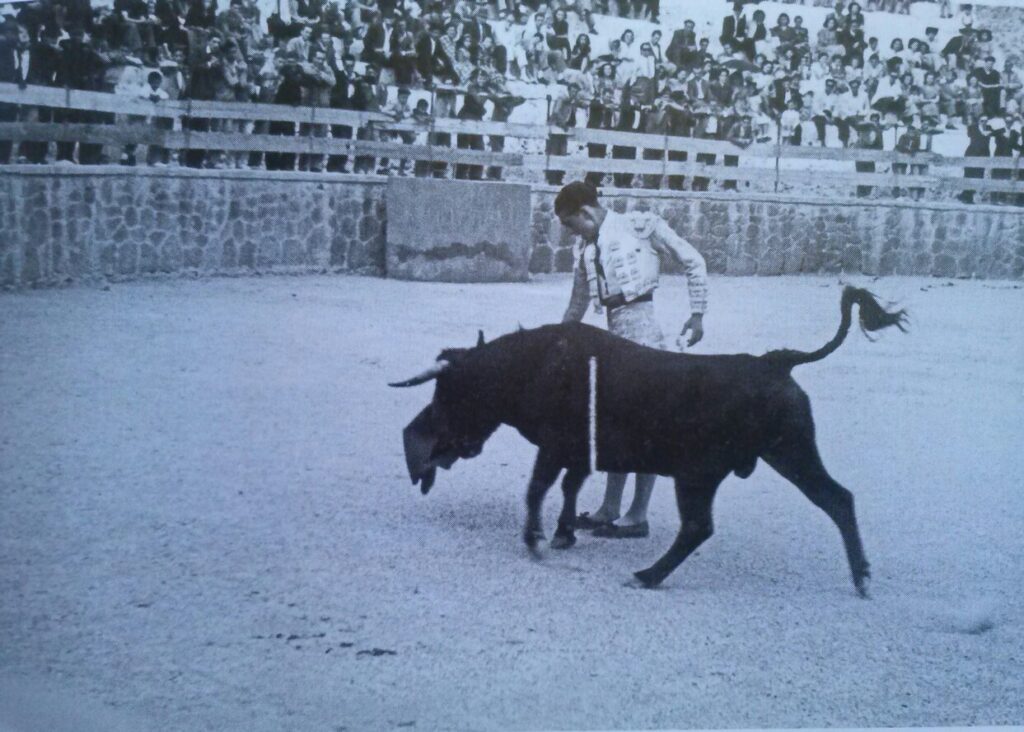

Solo un año después del cerco de Abén Humeya el Concejo decide, en 1570, celebrar juegos de cañas, premiando al ganador con 3 varas de ¿sera? (¿quiso poner el escribano seda?), al segundo clasificado se le premió con dos varas y al tercero con una y media. Se corrió un toro, para lo que se ordena construir barreras. En esta sesión capitular se dirigen al Patrón como “bienaventurado san Cleofás”, dando muestras de lo pronto que había calado en la población la devoción por él.

El “correr toros” era un festejo que se venía celebrando con anterioridad, al menos desde 1570; en 1577 el alcalde mayor Fernando de Molina volvió a incluirlo en el programa; posiblemente, en esos siete años transcurridos no se perdiera la costumbre de “que el día de San Cleofás se hagan fiestas de toros”. El Concejo ponía un especial interés en que la feria en honor de San Cleofás permaneciera. Para ello, toman acuerdos que permitan continuar la efeméride: el 11 de noviembre de 1581 firman celebrar cañas, moros y cristianos y que, de nuevo, se corra un toro.

Con el transcurso del tiempo las autoridades municipales se esfuerzan por dar mayor esplendor a la celebración y, en 1586, el alcalde mayor Pedro de Ossada, además de autorizar la compra de un toro en la ciudad de Baza para ser corrido en el día de san Cleofás, programa una nueva fiesta de “Moros y Cristianos” para engrandecer la feria; en ello ponían el mayor interés, como dio muestras el 15 de octubre de 1587 el doctor Monroy, máxima autoridad de la ciudad, y los regidores de ella, al dar licencia para “questa çiudad libre, para la fiesta de san Cleofás doze mil maravedíes”, lo que suponía un muy importante desembolso a las arcas municipales. Parece que lo de “correr toros” se había hecho tradición.

El 29 de noviembre de 1594 consta documentalmente el compromiso “que esta çibdad tiene en el hecho de guardar la fiesta del Señor San Cleofás, cada un año, respecto que aquel día (25 de septiembre de 1569) estuvo çercada por los moros deste reyno de Granada. Tubo vitoria y se libró de ellos, y por causa del dicho Santo se haçen fiesta y regoçijos y se gastan en ellos dineros de los propios desta çibdad”. Se insiste en la celebración de “juegos de cañas” para ejercicio de la gente de guerra de a pie y a caballo “para que se hagan diestros en las armas, cosa muy neçesaria en esta çibdad por ser frontera, y de todo resulta serviçio a su Magestad”.

En los documentos que custodia nuestro Archivo Municipal podemos comprobar que, por distintos motivos, la feria no siempre gozaba de viento a favor. En 1595, el alcalde mayor Vigil de Peralta recibe la noticia de la amenaza de un ataque árabe y convoca, para el día de san Cleofás, un alarde en la plaza Mayor con el fin de saber la gente disponible para la defensa y las armas con las que contaba la ciudad. Es de suponer que aquella alerta, y la preocupación vivida, acabó con las ganas de diversión que aquellos antepasados nuestros tenían merecida, por el duro día a día al que se enfrentaban.

Un año más tarde, el procurador de Vera, Luis de Cárdenas, informado del peligro de un ataque por mar, ordena, a pesar de estar la ciudad en días de feria que “no andéis de noche con guitarras dando músicas ni haçiendo rruidos ni alborozos ni escandalizando el pueblo”. De esta manera, el procurador intentaba no alertar al enemigo y mantener la atención ante esa temida agresión de un nuevo asalto a sus murallas: ruidos, músicas y hogueras podrían guiarlos a la ciudad. Aquel año, el espacio de la música y el bullicio fue ocupado por el silencio.

No siempre fue bélica la causa de que se malograra la feria: epidemias, plagas de langosta, sequías prolongadas, que dejaban exhaustas las arcas municipales… también jugaban su papel en esta y en cualquier celebración que se programara; aunque, en la mayoría de las ocasiones, la falta de medios económicos era la causa principal de discordias y de dificultades en su organización. El 23 de agosto de 1598 tenemos un ejemplo de ello, al presentar los regidores Antonio Fajardo y Martín de Teruel, junto con el jurado Martín de Haro, una protesta en la que muestran su indignación, ante el resto del Concejo, presidido por Andrés de Álava, al ser autorizado un gasto de 400 reales para celebrar fiestas y juegos el día de san Cleofás. Apoyan su desacuerdo en el hecho de “tener muchas cosas nesçesarias a que acudir con ellos como es reparar los muros que se van cayendo y la guarda y defensa desta çiudad”; además, piden que ese importe se destine a pagar parte de los “más de mil ducados a particulares como son los letrados que cada día hazen costas… al procurador, las velas de la campana, el médico, ofiçiales y asalariados de la çiudad”. Afirman que la ciudad “no está en tiempos de hazer fiestas ni regozijos por estar, como está, con deudas, povre y empeñada”. Como vemos, las dificultades económicas siempre se han interpuesto entre el sentir festivo popular y el estado de las cuentas municipales.

La escasez de medios seguía estando presente casi dos siglos más tarde; en 1773, Manuel Becerra, contador general del reino, autoriza un pago de solo “ciento cincuenta reales para Misa, Sermón y Cena, solamente y sin exceder”. Sobraba la advertencia del contador general porque, con el importe autorizado para el festejo, pocos excesos se podían cometer, por mucho que el Concejo pretendiera estirar tan escaso presupuesto.

En los primeros años del siglo XIX debía ser costumbre, pese a su prohibición, el uso frecuente de máscaras durante la feria; de ahí, la orden publicada el 24 de septiembre de 1815 por José María Muñoz de Guzmán, abogado de la Real Chancillería y alcalde mayor de Vera, que dicta un bando recordando que “hallándose prohibidas por repetidas órdenes y, recientemente, por la R.O. de veinte y dos de febrero de este año las máscaras, y celebrándose mañana veinte y cinco la festividad de San Cleofás, Patrono de esta ciudad, por cuyo motivo podía creerse autorizado, con error, este vecindario a tenerlos, para evitarlo, devía su merced mandar y mandó se publique y repita dicha prohibición por voz de Josef Gómez, pregonero, fijándose edicto a mayor abundancia”. Contravenir la orden llevaba aparejada una sanción de cuatro ducados o, “por defecto de bienes , tres días de cárcel”.

Terminada la imagen, de la que hemos hablado con anterioridad, encargada a José Piquer en 1792, se pidió permiso el 5 de octubre de 1793 al conde de la Cañada, gobernador del Real Consejo, “para que se le conceda licencia para la corrida de cuatro fiestas de novillos y vacas en celebración de la colocación de su Patrono el Señor San Cleofás”. Había que recuperar el elevado costo de la imagen, puesto que los fondos municipales no podían permitirse un gasto de más de 6.000 reales, si sumamos al costo de la talla, el pago del cajón para su transporte y la reparación de los daños producidos en el traslado. Unos años más tarde, en 1799, se vuelve a solicitar autorización de otro festejo taurino con el fin de costear una hornacina, construida, probablemente, para su instalación en la Capilla Mayor del convento, donde quedó constancia de su ubicación en 1821, y “poner una puerta de cristal al nicho en que se ha colocado y proveerlo, en lo que alcance, de lo más necesario para su culto”.

La feria iba “tomando cuerpo” y, paulatinamente, se va llenando de contenido el programa de actos.

LA FERIA EN EL SIGLO XIX

Haciendo camino en el tiempo llegamos al siglo XIX, en el que los sermones y misas solemnes seguían siendo el núcleo central de la feria, a pesar de la introducción de actividades más festivas.

Así, entre estrecheces, dificultades y alegrías, la feria va viendo pasar los años, y es en este siglo XIX cuando parece estabilizarse su celebración. No obstante, la poco boyante tesorería municipal sigue siendo el mayor obstáculo para la creación de un programa de actos que contentara a los veratenses y a los pocos visitantes que en la época podían desplazarse, mucho menos por motivos de diversión, puesto que la penuria era grande y las necesidades otras.

En su afán por dar un impulso a la feria, en 1874 se construyen 40 tiendas de madera con arreglo a unas medidas establecidas y determinadas condiciones que fueran utilizadas como expositores mientras durara la fiesta; para su colocación y reparto se estableció una comisión nombrada con este único fin. Se cobraría a los feriantes 8 reales por cada palmo de las tiendas del centro, con la condición de que ellos tendrían que correr con los gastos de la techumbre; el resto pagaría 6 reales por palmo, y las construidas pegadas a alguna pared atenderían el pago de 12 reales por vara (una vara equivalía a 83 cms); las que estuvieran en la calle Mayor, y se dedicaran a la venta de “sartenes, velones, guitarras y cosas semejantes” debían pagar 20 reales. El alumbrado, toldos y limpieza corrían por cuenta del Ayuntamiento. El contratista debía pagar 1.000 reales en los 10 años de duración del contrato. Si durante ese plazo la feria se suspendía algún año, por el motivo que fuera, no se pagaba lo estipulado en el acuerdo, pero tampoco se tenía derecho a indemnización. El 30 de diciembre de 1888 el arrendatario de las casetas de feria solicita que “se le amplíe por seis años el contrato firmado”; justifica su petición por haber tenido perjuicios de consideración “durante los seis años últimos por consecuencia de la epidemia colérica que afligió a la Península en los años 1884 y 1885”.

La epidemia paralizó los trabajos de las minas y fábricas de fundición; además, el traslado de la feria desde la plaza del Sol a la Mayor le ocasionó un gasto considerable al tener que reformar la estructura y forma de las casetas. El Ayuntamiento considera justa la petición y accede a la ampliación, manteniendo el resto de las condiciones.

La de 1890 fue una feria de incertidumbres por la inseguridad reinante, se dudaba de “que en el año actual no tuviese lugar la celebración de la feria por causa de las noticias alarmantes sobre la salud pública”. Posiblemente, se temía un nuevo brote de la recientemente sufrida epidemia de cólera. Además, el Ayuntamiento daba como argumento para su suspensión lo poco concurrida que estaría al continuar el cierre de minas y fundiciones.

Continuando con esta línea de austeridad obligada por la escasez, los años de esta década nos ofrecen actitudes y detalles que reflejan la precariedad de medios, como la participación del procurador síndico en el pleno del 6 de septiembre de 1891, en el que hace saber al Consistorio que las casetas de la feria se vienen utilizando desde hace muchos años, por lo que “no están en buenas condiciones por la falta de techumbre, carencia de puertas y condiciones de la madera”. Esto provoca que los comerciantes, que habitualmente acudían esos días a Vera, dejaran de asistir. El trabajo de construir unas nuevas se le ofrece al carpintero Melchor Caparrós García, con la condición de tenerlas acabadas para el inicio de la feria de ese año; además de pactar la utilización de “madera nueva y en buenas condiciones, que merezcan toda la seguridad y garantía a los feriantes”.

Por la falta de medios, tanto del Ayuntamiento para organizarla como de los vecinos para disfrutarla, la feria va languideciendo, y los regidores toman este mismo año de 1891 la decisión, para estimular la visitas de forasteros, de construir un “bonito kiosco Chalet estilo suizo que sirva de atractivo, animación y recreo para los concurrentes a la feria” en la plaza del Sol, que fuera el punto central del recinto; aunque no se dan datos de cuál era su atractivo, al no haber quedado planos ni características. El Concejo confiaba que la iluminación de calles, por la que se pagaron 372,77 pesetas, las nuevas casetas, y los carteles publicitarios distribuidos en localidades cercanas, con un costo de 50 pesetas, además del mencionado “chalet suizo”, serían estímulo suficiente “para ver de conseguir que concurra el mayor número de personal por los beneficios que siempre reporta a una población”;sin embargo, parece que no se consiguieron los objetivos, al menos en lo que a la afluencia se refiere. No existen datos de la descripción ni del posible éxito que pudiera alcanzar el llamado “kiosco chalet suizo”, pero sospecho que no debió de cumplir las expectativas marcadas por las autoridades municipales, ya que no se vuelve a mencionar ni se tienen noticias de su construcción en años sucesivos.

La cortedad de fondos queda de manifiesto en la feria de 1892 al programar la Corporación Municipal, incluyendo en los festejos habituales, una “función de pólvora cuyo coste no ha de pasar, en ningún caso, de trescientas cincuenta pesetas”. La “función de pólvora”, que desde la que tuvo lugar en la Glorieta en 1878 se había constituido en el acto central de todas las ferias, y el que mayor atractivo tenía para el público, sufre un importante recorte de presupuesto simplificando la brillantez que hasta entonces había tenido.

El 18 de agosto de 1893 se celebra la fiesta entre los días 22 y 30 de septiembre en la plaza de la Constitución (Mayor) y “la del comercio y ganado en los alrededores de la Fuente Chica”.

La feria de 1894 sufre un nuevo cambio de ubicación, y la establecen en las calles del Mar, Mayor y plaza de la Constitución (Mayor).

De manera vacilante, y siguiendo un camino sembrado de dudas, temores y escasez de medios, la feria llega al umbral del siglo XX, en el que la situación no mejora hasta pasadas unas décadas; pero esa ya es otra etapa. A partir de 1900 la publicación de programas y folletos anunciando los actos a celebrar comunicaban detalladamente el acontecer de cada una de ellas.

Confirmando su carácter itinerante, ya en el pasado siglo XX la plaza del Mercado, el tramo inicial de la calle Mayor, desde la de la Virgen de las Angustias, y la misma plaza Mayor se convierten en el nuevo emplazamiento. Años más tarde se lleva a la antigua plaza del Sol y al trecho de la calle Mayor comprendido entre esa plaza y la de la Constitución, incluyendo las calles de la Plata y San Sebastián. Allí permaneció hasta que en 1983 fue celebrada en el recinto del Palmeral, espléndido escenario donde, por fin, ha encontrado un recinto permanente.

San Cleofás puede ser un patrón elegido por el azar de los acontecimientos, como tantos otros en tantos pueblos y ciudades, pero Vera nunca ha descuidado su atención ni desatendido la confianza en él ante las adversidades.

Honremos a nuestro Patrón como merece, y con la fe que nuestros antepasados le otorgaron a través de los siglos.

Gabriel Flores Garrido

Caja 443-10 (página 11 y siguientes)

“ 431-039

“ 430-61 (página 3 y siguientes)

Libros de actas capitulares.

Programas de feria.