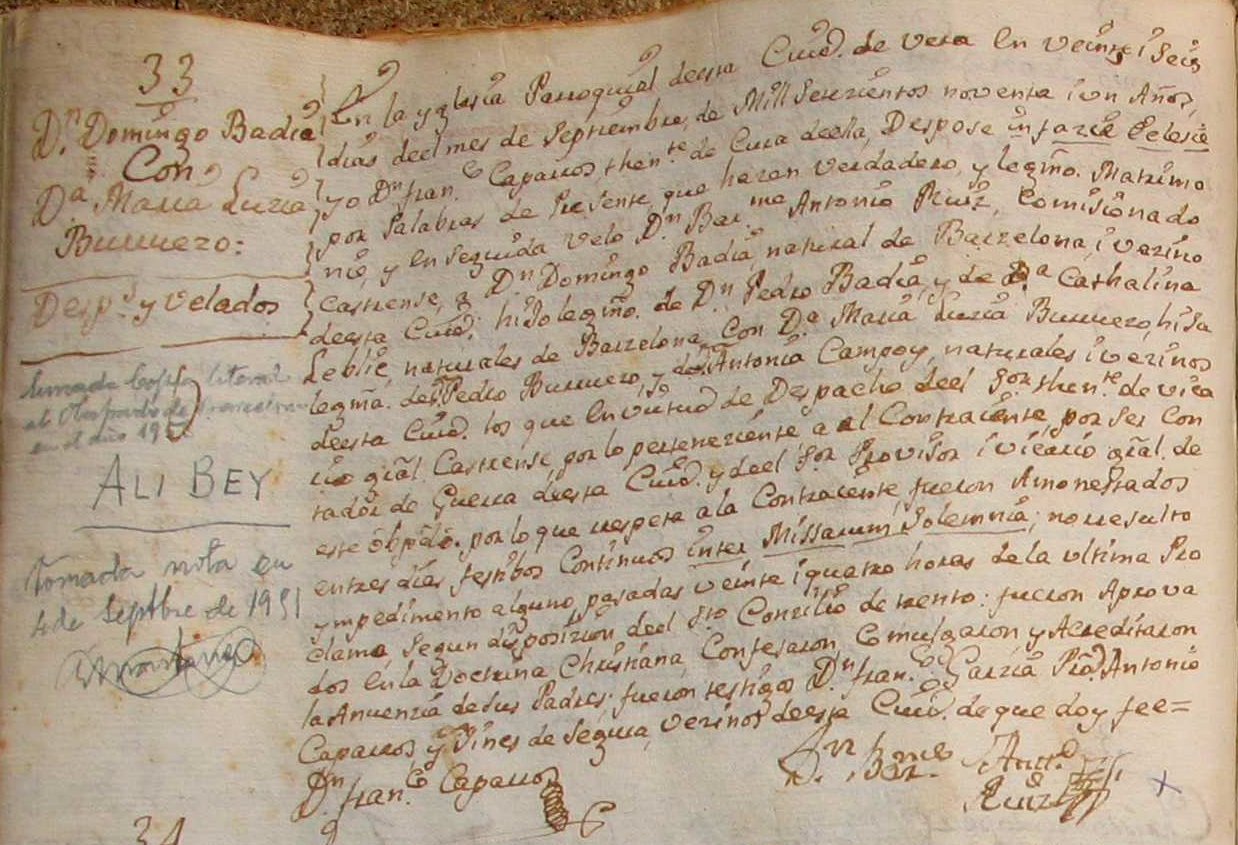

Me ha parecido interesante añadir extractos de esta novela histórica sobre Alí Bey (proporcionada por Gabriel Flores Garrido), «Alí Bey el abasí». Creemos que el autor, Ramón Mayrata, retrata de una manera fiel el ambiente en que vivió Domingo Badía y su familia en Vera, aconsejando a los lectores la adquisición del mismo.

EXTRACTO DE LA NOVELA HISTÓRICA ALÍ BEY EL ABASÍ. UN CRISTIANO EN LA MECA, de Ramón Mayrata (editorial Planeta, 1995, fol. 39).

(…) Aquella noche mi padre mi hizo llamar y me pidió uno de los mapas que yo había copiado en la escuela de la Lonja (…) Cuando desplegó el mapa yo no pude dejar de identificar en las líneas sinuosas de las costas del sur de España y del norte de África cierto parecido con los rostros pétreos de los soldados que había visto dibujar aquella tarde. Mi padre aplastó con el dedo un saliente de la costa y me explicó que muy pronto nos trasladaríamos allí. Acababa de recibir el nombramiento de comisario de Guerra del partido de Vera, en el litoral de Almería. Mi madre se acercó y, al inclinarse sobre el mapa, sus ojos azules, duros como lapislázuli, me produjeron un efecto impresionante. Una lágrima rebelde rebasó la línea tirante del párpado y cayó con peso de plomo sobre el mar seco y liso, pintado en el papel. Fue el único gesto de queja que dejó escapar ante un destino que la apartaba definitivamente de su ciudad. Mi padre no lo advirtió. Estaba ocupado, explicando a sus contertulios las peculiaridades del sistema de defensa contra la piratería.

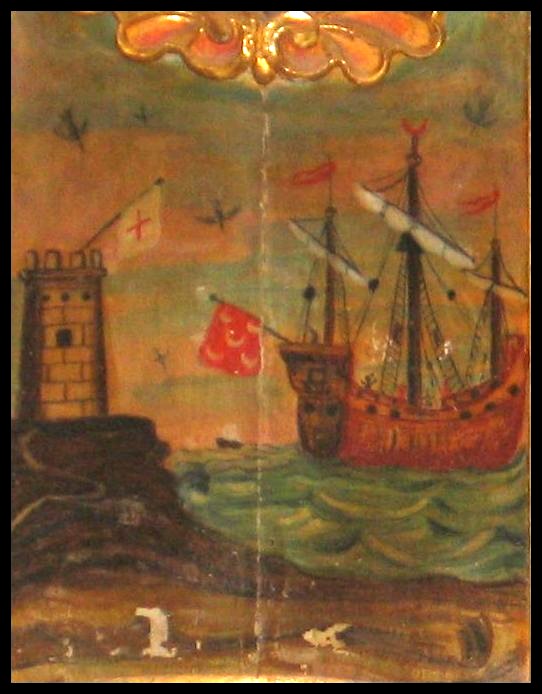

-En el mar de Alborán -detallaba, mientras su índice navegaba por el mapa- entre el cabo de Gata español y el tres Forcas africano, se estrecha el Mediterráneo que ha de pasar por la angosta puerta del estrecho de Gibraltar. A modo de parteluz, la diminuta isla de Alborán escinde y acecha el tráfico marítimo. En la orilla española, desde Gibraltar hasta Vera se suceden las atalayas de vigilancia, enriscadas en los farallones rocosos de una costa muy accidentada. Idéntico cometido cumplen en la orilla africana los presidios de Ceuta, Melilla y Orán y los peñones de Vélez y de Alhucemas. Son nuestros ojos en el otro continente. Por desgracia, desde Argel, tras el fracaso de la expedición, miles de ojos nos espían, a los cuales no vemos.

Tampoco era capaz de avistar los ojos de mi madre que, inmóviles como un cielo firme y sosegado, acababan de conformarse a su destino.

LA COSTA DE LOS PIRATAS

En Vera no existía fortaleza alguna. Para quienes estábamos acostumbrados a vivir en un mundo cerrado y altanero, el contacto con las calles y el vecindario resultaba de una proximidad insolente. El ajetreo lento y cadencioso de la ciudad andaluza traspasaba las enjutas paredes de nuestra casa. Tardé en acostumbrarme a aquella intemperie ante los ruidos y silencios, movimientos y olores que saturaban sigilosamente la población y que, por las noches, me soliviantaban hasta recelar que unos pasos desconocidos penetraban en nuestro domicilio y se aproximaban hacia la puerta de mi dormitorio.

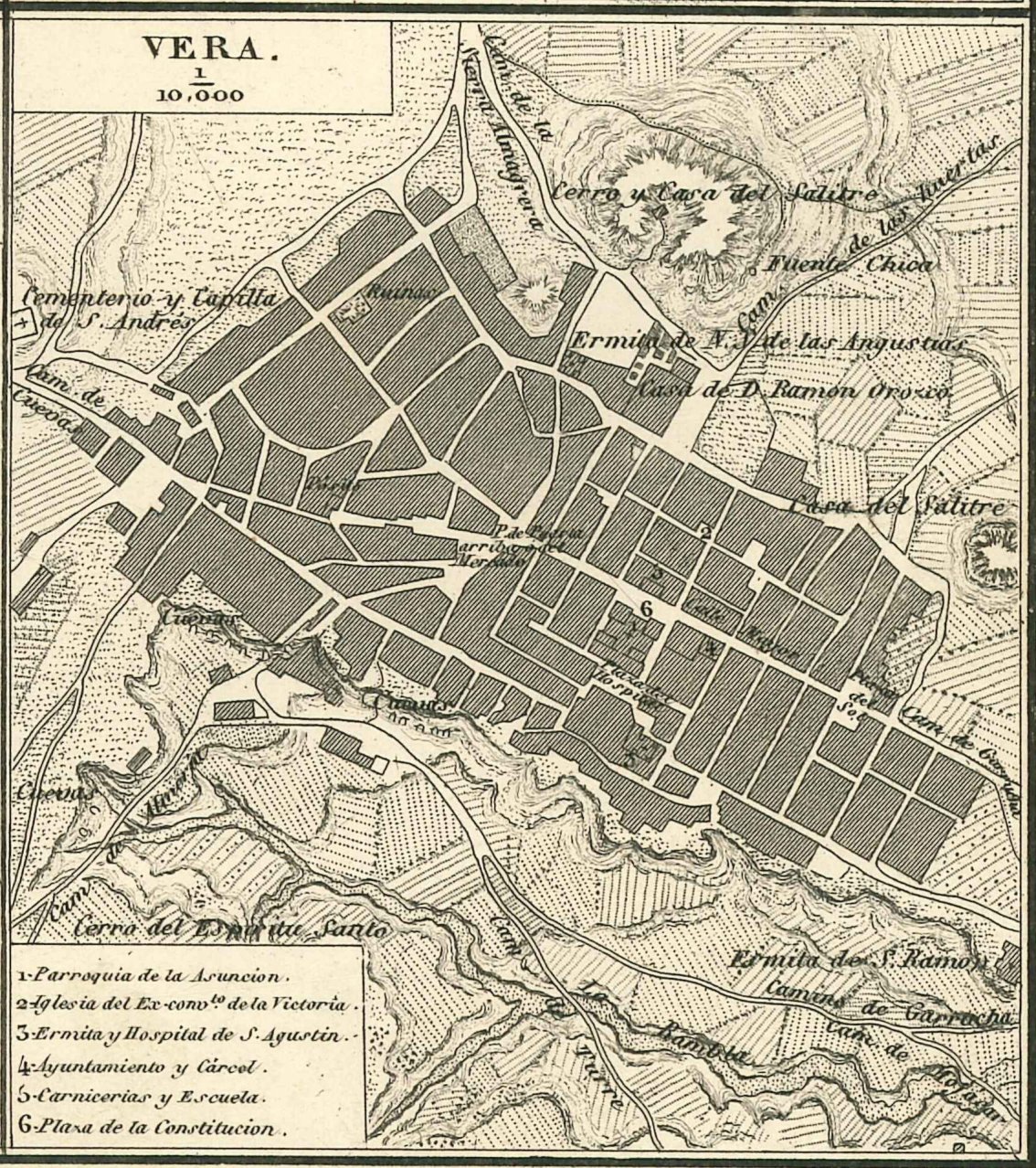

La ausencia de un alcázar que protegiera y vigilara la villa se debía a que la ciudad antigua había sido demolida por un terremoto dos siglos y medio antes y reconstruida en el llano, a orillas del río Almanzora que los árabes llamaron wadi Baira o río de Vera, ceñida por un cerco amurallado pero sin castillo, a un tiro de ballesta del cerro del Espíritu Santo donde se alzaba hasta entonces., El día anterior las campanas de la aldea cercana de Lubrín repicaron sin que nadie las voltease. La tierra vaciló como si estuviera embriagada y se removieron los objetos de metal ocultos celosamente en las arcas. El 9 de noviembre de 1518 el suelo se rasgó como una sábana vieja y la ciudad entera se desplomó. De la fortaleza, los templos y las casas no quedó más que un informe montón de cascotes, cubierto por una nube de polvo. Cuando la polvareda se desvaneció el cerro ofrecía el aspecto de un desierto donde jamás hubiera existido ciudad alguna.

La sensación de intemperie se dilataba allá donde alcanzaba la mirada. El país era una estepa ruda, luminosa y extraña, cruzada por un brusco camino carretero que conducía a Lorca, por el que hombres y animales desaparecían tras las columnas de polvo, de blancura deslumbradora, que se desprendían como humo del hosco suelo de la senda. En el campo de Vera, donde proliferaba el cereal, desde el tiempo verde de los nazaríes presistían la vid y el olivo, las legumbres y hortalizas y las frutas de pepita y hueso, al pie de cerros solitarios y dispersos, de una aridez sobrecogedora. Aquí y allá se mantenía en pie el tronco devastado y sin ramas de alguna morera. A partir de la expulsión de los últimos moriscos, ciento cincuenta años atrás, se había ido arruinando poco a poco la cría del gusano de seda porque los nuevos pobladores que los reemplazaron carecían de la sutil habilidad que exigía su cuidado y manufactura. A diferencia de los moriscos, no eran hortelanos, sino labradores de cereal y, como precisaban vastas extensiones de secano para asegurar la rotación de sus cultivos, hurtaban la monte la tierra que les faltaba, abancalando las laderas más accesibles. El terreno llano apenas era una grieta en un territorio montuoso, en el que la sierra de Lubrín se encadenaba a la de Filabres y ésta a su vez descendía por las cortadas de las sierras más bajas de Bédar, Almagrera y Cabrera, hasta la ribera del Mediterráneo.

La ciudad nueva se agazapaba, en las entrañas de aquella fortaleza natural, preservada de la proximidad de la costa, pero el miedo se infiltraba en ella, impregnado en el olor salobre y en las rachas de brisa azul que llegaban desde el mar cercano. En toda la cuenca del Mediterráneo, musulmanes y cristianos sostenían una contienda interminable. Tras la batalla de Lepanto concluyó la lucha que arrostraban las grandes escuadras, pero la guerra prosiguió, amparada en una vieja tradición. La piratería era, desde antiguo, una forma de vida en los países ribereños. Con el impulso del despecho y el odio entre las dos religiones, excedió en furor a las olas y al viento que agitan las aguas del mar. Ya no hubo alguno de calma y un tráfico odioso de hombres y mercancías robadas recalaba en una u otra orilla bajo la indiferencia del cielo, cristiano o musulmán, surcado por las bandadas de pájaros que emigraban de uno a otro continente.

En Vera se vivía aquella lucha con la inquietud de las ciudades fronterizas. Los embates de las razzias rompían a los pies de sus costas, enclavadas frente a las regencias berberiscas que tutelaba, en la ribera opuesta, el Imperio otomano. Del mar procedía la honda sensación de intemperie que invadía toda la región. Era el miedo y no la aridez quien había despoblado las vastas extensiones que asediaban a la ciudad como a un oasis y había acabado desterrando al hombre del litoral inseguro. A partir del cabo de Gata, la costa se doblaba hacia el noroeste, rocosa y escarpada hasta Mojácar, pero acuchillada por agudos entrantes y ensenadas que servían de cobijo a las ligeras embarcaciones de los piratas. En la desembocadura del Almanzora se abría de par en par y se desbarataba en las playas despejadas de Garrucha, frente a la tierra llana de Vera. Seis atalayas de piedra, herméticas como esfinges, vigilaban los arenales azotados por el viento. En cada una de las dos o tres guardias amodorrados por el murmullo de las olas hacían la escucha al tiempo que la caballería de costa ejecutaba el atajo entre torre y torre.

A mi padre le habían encomendado reorganizar este sistema de alarma, ahora más indispensable que nunca tras el desastre de la expedición de Argel. Su cargo de comisario de Guerra le convertía en el jefe de la administración militar de la zona, con categoría equivalente a la de teniente coronel. Aunque sus funciones eran primordialmente de intendencia e intervención, de sus tino para administrar los recursos de la hacienda del rey dependía el mantenimiento de los reductos y hornabeques que se sucedían a lo largo del litoral, la dotación de guardas y torreros y la puesta a punto del resto de las tropas de infantería urbana y caballería de costa.

A pesar de mi corta edad, mi padre estaba empeñada en adiestrarme en su oficio. Subido a la grupa de su caballo, con las manos aferradas a los alamares de plata del forro amarillo de su casaca, le acompañaba en sus expediciones periódicas a lo largo de la frontera sinuosa del mar, por las playas de Charcos Bermejos, el Mastel o el Bol de Melvas y los altos de Villaricos y Montroy. Durante muchas leguas el rugido desgarrador de las olas o su silencio cauteloso eran nuestra única comitiva. Desde la tierra examinábamos con inquietud cualquier vela que rasguñase el horizonte y, en ocasiones, en nuestro catalejo se agitaban los colores abigarrados de las indumentarias de las tripulaciones musulmanas, revueltas sobre el puente de alguna embarcación distante, en al que presentíamos la mirada codiciosa y audaz del arráez en la extremidad de otro catalejo idéntico.

También comprobamos el pavor que atenazaba a los guardianes de las atalayas. Al principio, mi padre se impuso la exigencia de sorprenderlos para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Se aproximaba cautelosamente hasta la escalerilla y acompañaba la inesperada irrupción de su cabeza por la escota con un juramento airado. Más de una vez, sus imprecaciones resonaron en el recinto deshabitado, donde sólo encontró algunas botellas vacías de aguardiente, pues los vigías habían abandonado sus puestos para ir a dormir secretamente al resguardo de la ciudad. Pero en la mayoría de las oportunidades, cuando su rostro emergía por el agujero de la atalaya, se topaba con un par de muchachos aterrorizados, ovillados junto a la pared, con la vista prendida en el parpadeo de la luz de una vela o en el pábilo tembloroso de una lámpara de aceite.

Todas aquellas impresiones iban vaciando en mi alma el recuerdo del luminoso mar de mi infancia, colmado de promesas, e infiltrando en su lugar un mar sombrío y amenazador como una ciénaga. Por fortuna nuestras correrías acababan a menudo en el puerto de Garrucha, en el que las embarcaciones, apaciguadas sobre el agua sumisa y sin color, parecían sustentarse en el aire. Su escaso calado sólo permitía la navegación de cabotaje. Largas recuas de mulas gigantescas, de ojos indiferentes, cargadas hasta los topes, acarreaban hasta el muelle el trigo, la cebada, el maíz, el cáñamo y el lino que producían los llanos de Vera y la plata y el plomo de las sierras.

En las aguas de aquel puerto, mecidas por la respiración del mundo exterior, naufragaban mis negros pensamientos. Todos los pescadores de las barcas de jábeja [jábega] y de los palangreneros, al igual que los marinos de cabotaje, habían servido en los bajeles reales que se enfrentaban al corso, pues para obtener la matrícula que los habilitaba para ejercer su profesión era condición indispensable ese tributo. Algunos habían sido ellos mismos corsarios. Descubrí que no era ésta una actividad reservada a los musulmanes. Cualquier nave, incluso una humilde tartana, podía ser artillada y su patrón, tras solicitar patente de corso en la Intendencia de Marina, echarse a la mar para alcanzar su propio provecho y proveer a la Corona de esclavos para los arsenales, las minas de Almadén o las obras públicas. Otros habían sido huéspedes forzosos de los presidios reales y ahora se ocupaban de su suministro y abastecimiento. Unos pocos recordaban sus penalidades de cautivos en las ciudades corsarias de la otra orilla. Los relatos de aquellos hombres desamparados lograron desterrar el miedo del niño asustado que yo era entonces, trocando el temor en esperanza.

Escuchaba atónito la crónica interminable de sus aventuras y desventuras en las que la fortuna y la desgracia se deslizaban con la fluidez de la sangre en las arterias, y la dicha y la desdicha se sucedían con la naturalidad con que los dais dorados de calma reemplazan al furor de las galernas en el mar. Con la curiosidad hechizada y perpleja, también medrosa, de un niño habituado a una vida resuelta desde la cuna, preservado por mi familia de los riesgos más extremados del destino, mi imaginación siempre estaba dispuesta a zarpar tras sus palabras. Los siguió, estremecida, hasta el umbral de poniente donde aguardaba una lluvia cerrada de balas, sintió el crujido seco de la madera de la borda estrangulada por la corva agalla de hierro que inicia el abordaje, reconoció el rostro de los ahogados y desaparecidos conjurado por el recuerdo en sus tumbas de agua, saltó por el aire en el barco estrellado contra los farallones y experimentó el desconsuelo del hombre que se acuesta libre en un continente y se despierta cargado de cadenas en otro distinto.

Pero también gracias a aquella imaginación generosa y entregada del niño para el que la vida es sobre todo horizonte, obtuve mi parte en el botín. La más preciada. Sus sueños. Casi sin darse cuenta, aquellos hombres de condición humilde me traspasaron su fascinación hacia una vida en la que la libertad de acción y la posibilidad de enriquecerse no eran una quimera. Hablaban con análoga admiración del corsario mallorquín Barceló, quien acababa de ser promovido a almirante de la Armada española, y de los arráeces adversarios, de los que nunca omitían resaltar sus orígenes. Algunos procedían de Turquía o del Magreb, pero la mayoría nacieron en cunas humildes y cristianas, como ellos mismos. Andaluces, calabreses, sardos, valacos, bohemios, catalanes, genoveses, sicilianos, marselleses, grieggos, flamencos, canarios, portugueses. Borgoñones, castellanos, baleares, bretones y napolitanos y hasta abisinios de los dominios del Preste Juan e indios de la Nueva España habían enderazado su fortuna en las ciudades cosmopolitas de Argel, Trípoli o Túnez. Aquélla fue la primera vez que escuché la palabra renegado con la que andando el tiempo habría de tropezar, en circunstancias muy distintas, arrojada como una flechas contra mí.

Sin embargo yo nunca fui un renegado. Aunque me despojé de las ropas de cristiano y adopté, durante años, el porte y la conducta de un musulmán, con el nombre de Alí Bey, bajo uno y otro atavío siempre he sentido la intensa desnudez de un mismo cuerpo. ¿No compartían Badía y Allí Bey una única respiración, idénticos músculos, dos ojos solitarios?¿Fue distinto el dolor y el placer de Badía al dolor y al placer de Alí Bey? Jamás uno sojuzgó al otro. Badía y Alí Bey compartieron, por igual, sus convicciones y sus incertidumbres. Ninguno trocó una fe por otra distinta como se canjea un escudo o un real de ocho por veinte reales de vellón. Cuando ambos compartían un mismo nombre y se amalgamaban en la personalidad aún sin formar de un niño, empezaron a comprender, en el muelle del puerto de Garrucha, que aquel mar de cautivos, era también un mar de hombres libres. Pocas regiones vivían en tan constante teror e inseguridad, pero en casi ninguna de ellas la audacia, el arrojo y la determinación podían prevalecer ante los impedimentos del linaje, la nacionalidad o la religión. Para muchos de aquellos hombres, la libertad era un sentimiento simple, diáfano, que sustituía a las leyes y emplazaba en su lugar una mezcla de ardor por la vida y desdés hacia la muerte. Por eso nunca fui un renegado: porque jamás me desprendí de aquella fe elemental, de aquella emoción rudimentaria que trastornaría siempre el corazón compartido de Badía y de Alí Bey.

EL BUSTO REGIO

Desde que llegó el buen rey, con su larga nariz blanca y sus ojos de mármol bondadoso, hubo un antes y un después en Vera. Aunque los cambios más sustanciales eran de naturaleza inferior, sus manifestaciones visibles no resultaban difíciles de apreciar para un muchacho observador. Cuando atravesaba las calles de la ciudad para ir a la escuela, comprobaba, día a día, cómo los suspiros, las quejas frente a las dificultades de la vida y las imprecaciones al Altísimo enmudecía ante loas risas frescas de unas muchachas que pasaban, la alegría de unos labios que cantaban tras una celosía o la firmeza de unos pasos que se alejaban ligeros hacia el trabajo. Parecía que la población, hasta hacía poco sombría y desdichada hasta la deformidad, se hubiera remozado y florecido al igual que los árboles y las plantas de la región tras un largo invierno.

Yo tenía trece años y la mayor parte del tiempo estaba dispensado de llevar casaca por el calor. Vestía un calzón celeste y una chupa blanca, cruzada por una cinta verde que sostenía una medalla de plata en la que un corazón desprendía intensas llamaradas, rodeado por una corona de laurel y la inscripción: «Vuelo, ardo y me corono». Era la medalla de la escuela de la latinidad que había ganado en los últimos exámenes públicos.

Faltaría a la verdad si dijera que las impresiones sencillas y espontáneas, nacidas del contacto con los marineros y pescadores analfabetos de Garrucha, constituyeron el único fundamento de mi educación. Su visión descarnada y escueta de la vida no era la única disponible en la mortificada costa de los piratas. Poco antes de nuestra llegada a Vera se había fundado una Sociedad de Amigos del País, semejante a las que ya existían en Vascongadas y Madrid. Las clases acomodadas se hallaban comprometidas con una excitante empresa. Previamente, el Consejo de Castilla había enviado algunos ejemplares del Discurso sobre el Fomento de la Industria Popular de don Pedro de Campomanes. Fue la simiente. Jamás libro alguno provocó tanto entusiasmo. Sus ideas embelesaron a los veratenses más ilustrados. Las propagaron con tal fervor que, en pocos meses, despertaron a un pueblo dormido.

Hasta aquel día inesperado el libre espíritu asociativo sólo podía ejercitarse en las cofradías piadosas o profesarse en los conventos. Pero por una vez se aunaron las volluntados de nobles, clérigos, oficiales de la administración, comerciantes y maestros de los oficios, para un asunto que tenía que ver con la felicidad terrena. Tan sólo se opuso el alcalde, hombre malicioso y ciegamente autoritario, de quien se aseguraba que cada vez que se veía obligado a decir que sí tenía que buscar la palabra en un polvoriento diccionario, pues las afirmaciones se habían desvanecido en su memoria por falta de uso [*Manuel Serrano y Cillero]. Poco pudo hacer contra una representación tan autorizada y mayoritaria de la ciudad, más que negarse a que usaran las salas del ayuntamiento para celebrar sus reuniones.

Por entonces la sociedad había encargado un busto del rey Carlos III a la Academia de San Fernando de Madrid. La tarde que llegó a Vera fue recibido con una alegría desbordante. Le condujeron inmediatamente a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, donde se guardaba el pendón de los Reyes Católicos. Allí fue situado a la derecha del evangelio y presidió el Tedéum y la Oratio pro rege en su honor. Al concluir el oficio religioso, los socios se agruparon en el atrio y trasladaron en procesión la augusta efigie hasta el ayuntamiento. Por el camino se les sumaron espontáneamente algunos oficiales y soldados del regimiento de caballería de costa, a modo de una escolta improvisada. En la muralla, el jefe de la guardia ordenó disparar las salvas de ordenanza y el alcalde se asomó despavorido al balcón, con la espada desnuda, dispuesto a hacer frente a un motín. Pero a la vista del retrato real y de la muchedumbre ferviente que le acompañaba dejó caer el arma y se desplomó de rodillas. Se había quedado completamente solo en su oposición a la sociedad y, al fin, se vio obligado a ceder como una única gota de agua no puede obstinarse en permanecer suspendida en la nube que se deshace en lluvia. Les franqueó la puerta de la Casa Consistorial y les otorgó su consentimiento para que dispusieran de los salones siempre que tuvieran necesidad de ellos.

Las gentes más desvalidas de Vera otorgaron al busto regio el poder de obrar milagros. Pero el verdadero milagro se produjo cuando la generosidad apasionada y, al tiempo, indolente, arraigada durante siglos por la caridad cristiana en el carácter de las clases rectoras del país, logró sacudirse la resignación, la intolerancia y la desidia y, por primera vez, llamó en su ayuda a las luces de la razón. Las clases más favorecidas no sólo mantenían el propósito de mitigar y hacer más tolerable la miseria del a población, mediante fundaciones piadosas o asistenciales como habían venido haciendo hasta entonces, también se hallaban decididas a tajar sus causas. Piedad y razón se conciliaron y se reconocieron mutamente necesarias, pues como apuntaba con gracejo andaluz el presidente de la sociedad cada que una discusión se apartaba de los fines propuestos: «Jsin corazón, tampoco tiene razón vuesa merced.»

Mi padre se incorporó con entusiasmo a las sesiones de trabajo de la sociedad que principiaban, antes de sentarse en torno a la mesa, con el rezo del Veni creator Spiritus al Padre de las luces y concluían, al separarse, con el Agimus tibi gratias. En ella encontró un ambiente semejante al que animaba su tertulia de Barcelona, con la ventaja de que la sociedad recién constituida establecía un cauce preciso para llevar a la práctica muchas de las ideas nuevas que habían contribuido a desarrugarle el ceño. Con el tiempo llegó a convertirse en secretario de la corporación.

Los socios discurrieron un plan ciertamente ambicioso consagrado a fomentar la industria popular, la agricultura y la educación. Para ello se dividieron en un buen número de comisiones que daban cuenta de la amplitud de sus afanes y entendían de la asistencia a enfermos, el empleo de holgazanes, la crianza y educación de niños y niñas pobres, la mejora de la agricultura, la cría de ganados, el plantío de árboles y las pesquerías, la creación de manufacturas y fábricas, el crecimiento del tráfico y comercio interior, el desarrollo de la navegación, la difusión de las ciencias y las artes útiles y el estudio de la historia natural del territorio.

Pronto sus deliberaciones pudieron prolongarse a lo largo de un flamante paseo, que discurría entre álamos recién plantados, extramuros de Vera. Fue uno de sus primeros logros, ciertamente emblemático, pues en sus sucesivas actuaciones dispensaron a la ciudad y a sus habitantes el trato que un jardinero esmerado otorga a un jardín. El busto del rey Carlos III fue testigo mudo y patriarcal de su labor provechosa. La venerada estatua no daba abasto para cudir de aquí para allá, acarreada en andas, a presidir la reforma del hospital, la inauguración de las escuelas gratuitas para los pobres del arrabal, los exámenes públicos de la nueva escuela de latinidad o la apertura del fascal del esparto en el que obtuvieron trabajo quinientos hombres y mujeres sin oficio.

El pueblo llano transformó sus vítores al busto regio en jaculatorias.

-¡No es un santo! -se desgañitaba don Diego Reinoso, sacerdote beneficiado de la parroquia de Vera y uno de los miembros más activos de la sociedad-. ¡Es un rey! [* en realidad, los curas de Vera de esos años, demostrado documentalmente, fueron don Bartolomé Antonio Ruiz, don Diego Baraza Salas, Bartolomé Cervantes y Francisco García. El autor quizá lo confunde con Diego Miguel García Reynoso, cura en 1750, nombrado en el Catastro de Ensenada].

Don Pedro Antonio Antonio Chacón [*no fue vecino de Vera], de aficiones volterianas, parafraseaba a Iriarte.

-Díjole la zorra al busto después de olerlo: tu cabeza es hermosa pero sin seso.

El presidente clausuraba, irónico, la discusión.

-Sigamos situando nuestros pensamientos, señores, bajo la protección de la soberana peluca de su majestad.

Algunos de aquellos pensamientos e iniciativas eran tan simples como razonables, lo cual les permitió obtener grandes logros con muy pocos medios. En las faldas de las sierras que cercaban Vera el esparto crecía espontáneamente, entre otras plantas bravas, pero nadie sabía efectuar las maniobras indispensables para prepararlo para la confección de sogas, maromas, sacas, talegos, espuertas, alpargatas, esparteñas y escobas de palma. La sociedad indagó las técnicas de majado y labrado en fascal y levantó una fábrica donde estas labores, que requerían el concurso de numerosos brazos, proporcionaron modestos medios de subsistencia pero un gran caudal de dignidad a los harapientos jornaleros y a muchas mujeres que hasta entonces se veían obligadas a la iniquidad de pedir de puerta en puerta.

Desde el advenimiento providencial del busto regio todo el mundo parecía tener motivos para sentirse satisfecho. Su presencia había contribuido a alentar en los pudientes un modo de comportarse sagaz, filantrópico y resuelto que sólo unos meses antes habría resultado impensable. En la aquiescencia inmóvil del rostro marmóreo del soberano veían reflejada la majestad de sus propios actos. Por su parte los pobres advertían en la bendita imagen un género de santo al que dirigir sus preces y peticiones menos lunático y más entendido e industrioso que los patronos tradicionales del pueblo.

Yo, sin embargo, desde hacía algún tiempo me sentía amedrentado en su presencia. Sin saber por qué presentía alguna clase de amenaza en la mirada opaca del busto del rey que, coronado de laurel, presidía el aula de la escuela de latinidad los días que nose veía precisado a acudir a algún acto público. Leía una y otra vez con recelo, sin comprender, la inscripción grabada en la peana: Por el Padre verdadero de la patria y bien de ella. Me sobrecogía imaginar que sus labios quietos estaban a punto de abrirse para exigir de mí un sacrificio terrible.

Hasta entonces había sido un alumno ejemplar como atestiguaba la medalla que colgaba en mi pecho sostenida por una cinta verde. Había obtenido excelentes calificaciones en gramática española y latina, historia, ortografía, religión, política y literatura. Y sobre todo en geografía, mi asignatura predilecta. Pero en los últimos meses la escuela se había convertido para mí en un suplicio. Mi padre había dado instrucciones a don Manuel Sánchez [*efectivamente, era el preceptor de gramática de aquellos años -vivía en la Calle de las Galindas, Luna-, en 1797], mi profesor, de que reforzara las clases prácticas. Desde entonces ocupaba la mayor parte del horario lectivo en la redacción de oficios y formularios orientados al desempeño de empleos públicos.

Yo era sólo un muchacho. ¡Hasta qué punto el lenguaje administrativo puede resultar tedioso a los trece años! Cualquier temblor, cualquier imperceptible vibración acústica, aguzaba mis sentidos lejos de la hoja de papel. Aprendí a distinguir a los perros de Vera por sus ladridos y a identificar a los carruajes y carretas, por el gemido de los ejes, al remontar el repecho de la calle junto a las ventanas de la escuela.

Don Manuel también sufría. Era un buen profesor aquel don Manuel. Seco, alto, huesudo.. parecía desvivirse por sus alumnos que, año tras año, le íbamos dejando en los huesos. Consideraba que yo era uno de sus mejores discípulos e intentó persuadir a mi padre de que estaba cometiendo un error.

-No quisiera ser descortés, don Pedro, pero yo lo calificaría de desatino.

-¿Desatino, don Manuel? Precisamente porque es despejado y está ávido de conocimientos ha adelantado tan diligentemente en las otras materias -le repuso mi padre-. Siempre he tenido planes precisos para él. La celeridad de sus progresos ha acortado los plazos.

-Comprendo, don Pedro -admitió con tristeza, mi maestro-. Ser hijo de un funcionario en estos reinos es una fatalidad.

De aquellos meses descorazonadoramente aburridos conservo el vivo recuerdo de una irritante y pertinaz inquietud. Un día cualquiera mis pies atraviesan un patio de ladrillo rojo. Llego tarde a la escuela. A pesar de ello me detengo junto a la fuente del centro, en la que un cielo intenso y azul se diluye en la claridad del agua y colorea el reflejo afligido de mi rosto, la mano que aferra un libro y el lomo en el que se puede leer: Atlas de geografía.

El libro ha sido el causante de mi retraso. Esa mañana me he entretenido buscando en el Atlas un rosario de lugares en los que transcurre la guerra que franceses y españoles acaban de declarar a los ingleses. Mi dedo índice sustituye a las escuadras que se buscan, se acechan o se evitan en La Rochelle, Saint-Ciprian, el cabo San Vicente. Pero acaba siempre su recorrido en Gibraltar. Últimamente no se habla de otra cosa en Vera que del enclave de Gibraltar, donde desde finales de junio el general don Martín Álvarez de Sotomayor, veterano de las campañas de Italia, Alemania y Portugal, asedia por tierra la plaza con un ejército de trece mil hombres, en tanto que, por mar, el jefe de escuadra y antiguo corsario don Antonio Barceló bloquea el Estrecho al frente de una división de ágiles jabeques. En Vera no se habla de otra cosa, pero en mi casa también escucho, a menudo, mencionar el nombre de Dar Bey-da, en las costas atlánticas de Marruecos, donde el sultán Sayyidi Muhammad ibn ‘Abbd-il-lah acaba de abrir un nuevo puerto junto a los campos de trigo de Sawiyya, sobre las ruinas de la derruida Anfa. Desde allí permite el comercio de grano con España a través de una compañía que se ha creado a tal efecto con fondos del Banco de San Carlos. Mi padre dice que este suministro es vital no sólo para paliar las hambrunas que las malas cosechas han provocado en Andalucía, sino también para para asegurar el avituallamiento de la armada que bloquea el Estrecho y del ejército que sitia el Peñón. Desde que si inició el asedio, mi padre colabora en el abastecimiento de estas tropas. A veces por mar y en otras ocasiones por tierra se ocupa de transportar hasta ellas las verduras y frutas frescas, la miel y la cera de Vera en las flamantes seras que le proporciona la fábrica de esparto.

Sentado en el brocal de la fuente del patio intento dilucidar en qué medida todos estos acontecimientos están afectando mi propio destino. Contemplo con aprensión el reflejo de mi silueta entintada por el azul del cielo explayado en el agua. A mi padre sus nuevas ocupaciones le absorben todo el tiempo y con frecuencia se lamenta de no poder atender los asuntos ordinarios de su jurisdicción. En el tono de sus quejas percibo una oculta amenaza, la misma que me sobrecoge al reparar en mi cuerpo revestido de azul, sobre las aguas claras de la fuente.

Cuando prosigo hasta la puerta del aula y penetro en ella, el maestro dirige la recitación de un poema de Garcilaso. Me mira tristemente y nada dice. Yo balbuceo una disculpa por mi retraso, corro a mi mesa y abro, como todos, la Antología de prosa y verso de los autores más famosos de lengua castellana. Busco las páginas dedicadas a Garcilaso.

-Usted no, Badía. Ya conoce las instrucciones de su padre. Le he preparado un ejercicio particular. Va a redactar un memorial sobre la contribución de paja y utensilios.

Clavé los ojos, con resentimiento, en el gusto regio que presidía la estancia y leí una día más la inexplicable divisa inscrita en su peana: Por el Padre verdadero de la patria y bien de ella.

A las pocas semanas cambié de uniforme. Me despojaron de la medalla y la cinta verde de la escuela de latinidad. Me entregaron una casaca azul de paño, ceñida al cuerpo con faldones; un calzón, también azul, que se reunía, por debajo de la rodilla, con unas polainas de lienzo que, a su vez, se hundían en unos zapatos negros con hebilla prendida de latón dorado. Culminaba aquel disfraz un tricornio demasiado holgado que mal se sujetaba sobre la coleta encintada y la frente y, al menor descuido, resbalaba sobre los ojos hasta situar la escarapela roja a la altura de la nariz.

Vestido de este guisa juré mi cargo ante el real busto. Las recientes Ordenanzas del rey Carlos III habían rebajado la edad de ingreso en el ejército para los hijos de oficiales hasta los doce años. Yo acababa de cumplir catorce y mi padre había logrado de su majestad que me nombrara administrador de utensilios de la costa de Granada.

BERRUEZO

Acudía al escritorio cuando aún perduraba en él la oscuridad de la noche. A través de la ventana entornada se divisaba una calle desierta, enlucida débilmente por una claridad imprecisa, todavía remota. Por exigencia de mi padre había de ser el primero en llegar. Al cabo de unos minutos, que transcurrían silenciosos y enigmáticos, se levantaban los dos mozos que dormían enel almacén contiguo y los oía resoplar al zambullir el rostro en el agua fría de la jofaina. Se habría la puerta y resonaba en la estancia el tic-tac de los pasos del escribiente, que se escurría hasta hasta su mesa y hundía las manos amarillas en un revolotear de papeles, con la cara arrugada y henchida por una soñolienta concentración.

Repicaban las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y las del convento de los Mínimos en la luz recrecida que empezaba a ensanchar la calle. En alguna parte respondía un martillo percutiendo en un yunque, una llave tosca franqueaba la puerta de cuarterones de la taberna y la fragancia mestiza de la tienda de especiería se mezclaba al bullicio súbito de los cenacheros [*cenacho: Espuerta o capazo; en especial, el usado para transportar frutas o verduras. María Moliner] que voceaban el pescado fresco y de los muchachos que marchaban ruidosamente, sin mí, a la escuela.

A veces un rostro cauteloso se asomaba a la puerta entreabierta del escritorio y un par de ojos pequeños y astutos se encendían maliciosamente, tras examinarme y comprobar que era sólo un niño.

-¿Da usted su permiso, señor administrador?

A pesar de que tenía que encaramarme sobre un par de gruesos cojines para alcanzar a servirme confortablemente de la mesa de despacho, el cargo me exigía desempeñar, simultáneamente, las tareas de un recaudados de impuestos y las de un intendente militar. Con anterioridad al establecimiento de la contribución de la paja y utensilios era obligación de los pueblos por donde pasaban las tropas albergar a los soldados y proveerlos de paja, luz, leña, aceite, vinagre, sal y pimienta, además de una sima de dinero para los oficiales. Para evitar los abusos que se perpetraban al distribuir esta carga entre los vecinos, se reemplazó la exigencia de alojamiento por un tributo, que los intendentes nos ocupábamos de cobrar y empleábamos para el socorro de las tropas.

Cada día anotaba en un cuaderno, naturalmente bajo la rigurosa custodia e inspección de mi padre, los ingresos obtenidos y los libramientos para surtir de víveres y otros utensilios a las fuerzas de la guarnición y a las numerosas unidades militares que pernoctaban en la ciudad, en ruta para incorporarse al asedio de Gibraltar.

Pero no siempre podía ampararme bajo la protección de mi padre. Sus obligaciones le comprometían a viajar constantemente. Por entonces le comprometían a viajar constantemente. Por entonces se empezó a ocupar del aprovisionamiento de los presidios del norte de África. En tales ocasiones me veía obligado a afrontar sin su tutela los ardides de los proveedores del ejército o las reclamaciones de los oficiales. Tenía que verme las caras con gentes recias y bregadas y, como la mía era aún barbilampiña, a menudo excitaba su astucia o su arrogancia.

De esta manera abrupta concluyó mi infancia. Conocí el rostro menos heroico de la guerra, pero no el menos osado, el de aquellos que transforman el sufrimiento en un negocio o en un privilegio. Reconocí también en el semblante de mi propio padre, la incongruencia y la impotencia de las gentes bienintencionadas y comprometidas con la reforma racional y minuciosa del hombre y del Estado. Yo mismo, escogido en agraz para un empleo que exigía un carácter formado, era un ejemplo de aquel proceder que desnaturalizaba la renovación emprendida en la administración de los asuntos públicos a la que tantas veces le había oído exaltar en las reuniones de la Sociedad Patriótica de Vera [*DEMERSON, Paula y Jorge. La Sociedad Patriótica de la Ciudad de Vera y su Jurisdicción (1775-1808)].

Lejos de sentirme favorecido por aquella prebenda me presentía su prisionero. Era demasiado joven para no repudiar lo que tenía de horma que pretendía moldear para siempre la trayectoria de mi vida.

Es cierto, por otra parte, que percibí de inmediato la voluptuosidad del desafío, aunque sufría y me hallaba desorientado. A la vuelta de sus viajes, mi padre me reprendía por igual por mi rigor y por mi debilidad. No existían reglas o, mejor dicho, siempre existían excepcioes a todas las reglas y el oficio imponía aprender a advertirlas y considerarlas. Las numerosas ordenanzas con las que nos agobiaba el gobierno desde Madrid se petrificaban bajo el polvo en los anaqueles del despacho y se rehacían en el t rato diario, a menudo al calor de una recomendación o de un apellido.

Descubrí un aliado en el asombro que suscitaban mis pocos años. La ambición o la avidez se despojaban de sus usuales precauciones. Ningún adulto sustenta una opinión tan modesta de sí mismo que alcance a concebir que alguna vez pueda ser burlado por un chiquillo. Mis pequeñas victorias me granjearon el escaso respeto que se precisa para ejercer un cargo amparado por el poder.

Como nada se esperaba de mí, los indicios de ingenio, la aplicación o competencia que evidenciaba, se agigantaron en la imaginación de los miembros de la Sociedad Patriótica de Vera. Aquellos que se habían escandalizado con mi nombramiento, se felicitaron del acierto de la labor educativa emprendida por la Sociedad, que permitía recolectar, tan precozmente, la primicia de una nueva generación más instruida y preparada.

Me franquearon el paso a sus tertulias en las que mi opinión empezó a ser escuchada con complacida benevolencia. Mi carácter, aún informe y frágil, sufrió el duro acoso de los elgoios desmedidos. Reconozco, todavía hoy, después de tantos años, el rastro de aquel triunfo fácil y precoz en esos accesos de vanidad de los que jamás he logrado desprenderme del todo y que me han hecho sufrir despojando a mi vida, en muchos momentos, de su realidad cierta y legítima. La realidad. ¡Cómo he deseado siempre percibir su presencia escueta, apreciar su peso exacto!

Pero acallada la voz interior, la verdadera, la del niño que era aún, quien parloteaba ante aquellos caballeros embelesados era un presuntuoso charlatán que contemplaba el mundo con los ojos ajenos de los oficiales de paso por la ciudad y repetía, enrevesándolas, sus opiniones sobre los más variados temas y las noticias sobre las vicisitudes de la guerra que tenía ocasión de escuchar durante las horas de despacho. Si no sucumbí por entero a la infatuación fue gracias a un portazo.

Se servía un refresco en casa de don Manuel Cortés del Águila [*no fue vecino de Vera] y yo disertaba, de oídas, sobre las baterías flotantes inventadas por el almirante Barceló para bombardear la plaza. Elogié su eficacia y concluí asegurando que los ingleses se verían forzados a capitular en cuestión de días, tal como mis interlocutores deseaban escuchar.

-No lo creo -afirmó con voz vehemente pero amistosa, un rostro feo y descuidado, deformado por una peluca mal colocada que invadía la ancha frente y pugnaba con las cejas hirsutas, al que un cuello robusto como el de un todo parecía dotar de un torrente de energía-. Todos sabemos que el almirante Rodney ha logrado burlar el bloqueo tras vencer a la escuadra de Lángara y ha abastecido de víveres, municiones y tropas a la guarnición. Nos derrota la ciencia, señores. ¿Qué podemos oponer a la ciencia náutica inglesa? Tan sólo unas cuantas barcas artilladas construidas con los cascos de navíos viejos arrumbados en los caños del Trocadero.

Cuando se levantó y se marchó, su portazo desmoronó mi ilusoria seguridad en mí mismo y me devolvió al que realmente era: un muchacho perplejo, rebosante de interés y curiosidad por la vida.

De entre todos aquellos hombres, mucho mayores que yo, que jaleaban mis logros, sólo con Berruezo [*Burruezo. El apellido Burruezo aún no se había convertido en ‘Berruezo’] anudaría una amistad estrecha. Se creó entre nosotros uno de esos vínculos que, a veces, atenúan la distancia entre los viejos y los jóvenes. Berruezo veía en mí a la persona capaz de llevar a cabo todo lo que él no había podido realizar. Poseía un corazón noble y una inteligencia apasionada, aunque mediocre, dominada por unas pocas y primarias ideas, que se resumían en una confianza ciega en la ciencia. Una febril curiosidad le acometía y orientaba su atención por entero, desde aquel lugar apartadísimo en la costa meridional de España, hacia los hallazgos científicos de la época, el descubrimiento de la composición del aire y del agua, las primeras aeronaves, las aplicaciones sorprendentes de la electricidad y del vapor y los avances de la medicina.

Hombre sencillo, agobiado por una dolorosa conciencia de sus limitaciones, lamentaba no haber podido adquirir en su juventud los conocimientos precisos que le hubieran permitido asimilar unos logros que, por ignorancia de las nociones elementales de las matemáticas y de la física, continuaban siendo para él un misterio. Pero su frustración no le impedía exaltarse con todo aquello que no lograba comprender.

Su casa de Vera [*calle de las Pinaras o Reducto de la Paz] era un centro de reunión para quienes como él soñaban con las ilimitadas posibilidades de la ciencia. A la caída de la tarde, a la luz de los candelabros, se interpretaban, con más fervor que discernimiento, las primicias científicas que publicaban La Gaceta de Madrid y El Mercurio y las novedades que incluían las revistas extranjeras, que traían desde Cádiz los barcos de cabotaje.

Las discusiones se prolongaban hasta la hora de la cena. Cuando el reloj daba las diez asomaba por la puerta del salón la cabecilla morena y rizada de su hija. Nos miraba con ojos muy grandes y vivaces, sonreía y musitaba muy bajito, pero con retintín:

-Señores…

Los contertulios se levantaban como movidos por un resorte y se despedían hasta el día siguiente. Berruezo me retenía.

-Tú no, Domingo. Quédate un ratito más con nosotros.

Me tomaba por el brazo y me conducía a la habitación de al lado, donde había reunido algunos buenos libros.

-¿Verdad que te has dado cuenta de que sólo decimos disparates? Tienes que disculparnos. Somos víctimas de una educación pésima. Nos dejamos llevar por la imaginación para compensar nuestra ignorancia del funcionamiento de la naturaleza. No quiero que te ocurra lo mismo. Todas estas obras están a tu disposición. Te confieso que yo no alcanzo a sacar provecho de ellas. O, mejor dicho, ellas no consiguen sacar provecho de mí.

Su biblioteca me permitió instruirme en álgebra, geometría, física y química, pero para mi formación fue áun más determinante su llaneza. Me conmovía que aquel hombre de curiosidad universal fuera capaz de declarar sin ambages su universal ignorancia. Cuando admitía, con tanta tristeza como sinceridad, que no llegaba a discernir los principios que gobiernan la electricidad o la aerostación, me obligaba a explicarme a mí mismo aquellos fenómenos. Su franqueza me condujo a adoptar el método científico.

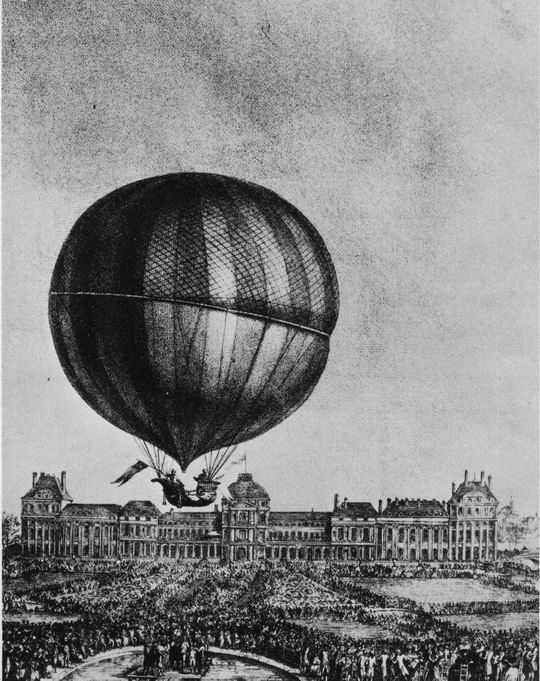

Juntos nos maravillamos, como Europa entera, con la noticia de la primera ascensión de un globo. En Anmonay, los hermanos Joseph y Étienne Montgolfier consiguieron elevarse con su invento en la atmósfera, rápidamente y a gran altura. Quien no haya vivido estos primeros momentos de la aerostación, difícilmente podrá concebir el optimismo con que fue recibido el cumplimiento de tan antiguo anhelo y el afán de emulación que provocó en muchos de nosotros.

En la tertulia de la casa de Berruezo leímos las brillantes y minuciosas reseñas de la experiencia que no iban acompañadas de grabado alguno.

-¡Niña!¡María Luisa! Trae un par de botellas del mejor vino para celebrarlo -ordenó Berruezo a su hija-. ¿Qué aspecto presentará el artefacto? Yo lo imagino como una nube.

Como me riera, me miró ofendido.

-¡Maldita sea! No he entendido una palabra, ¿verdad? Me gustaría que el caballerete Badía se apiadara de mí y me explicara cómo un aparato cargado con dos cuerpos juncales puede levantarse del suelo por sus propios medios.

-Fijaos en el humo que se desprende de las velas -respondí, señalando un candelabro-. ¡Con qué ligereza asciende en el aire! Si consiguiéramos apresar una cantidad suficiente en una envoltura liviana, el conjunto debería asimismo elevarse.

-Parece sencillo -admitió Berruezo, sorprendido-. Pero ¿cómo componer una envoltura tan sutil?

-Los Montgolfier disponen, gracias a la fábrica de papel de su padre, de los medios adecuados para construir globos de este material. Pero al realizar los primeros ensayos con globos diminutos comprobaron que, tras elevarse, descendían al suelo aunque el humo frío no se desvanecía en su interior.

-¿Cómo es posible? Contradice lo que me has explicado.

-Ciertamente. Por eso dedujeron que lo que ocasionaba la ascensión no era el humo, sino el aire caliente. Colocaron, entonces, un hornillo en la parte inferior del globo, alimentado con paja húmeda o lanas encendidas, para prolongar la duración del fuego y, en consecuencia, la del vuelo.

-¡Bárbara, Celaren, Darii y Ferro! ¿De qué sirven los silogismos ante una inteligencia práctica? ¡Es sencillísimo, Domingo! Reconoce que la idea es sencillísima, Domingillo. Sobre todo una vez entendida. No como la metafísica, que cuanto más se penetra en ella se torna más abstrusa, hipotética y quimérica. ¡Niña! ¡María Luisa! ¡Venga cuanto antes ese vino! Y únete a nosotros para compartir con la humanidad un gran triunfo y con tu padre el día señalado en el que al fin logró comprender una explicación científica. Ay, Dominguillo mío, gracias por revelarme la simplicidad de la naturaleza.

Cuando al año siguiente, el francés Bouche sufrió graves quemaduras al intentar la primera ascensión en España, en los jardines de Aranjuez, Berruezo se presentó en mi despacho demacrado, agitando el ejemplar de la Gaceta que refería la noticia.

-Domingo, dime la verdad. ¿Estás completamente seguro de que la teoría que me enseñaste es cierta?

-Totalmente.

-Yo soy un hombre de honor. ¡La he repetido tantas veces! No quisiera haber contribuido al oscurantismo y la superstición propagando una sarta de sandeces. Dime qué le ha podido ocurrir al francés. ¿Por qué el globo no ha subido?

-A causa de un desgraciado accidente. En el momento del despegue, los operarios se olvidaron de cortar una de las cuerdas que retenían el globo por su parte superior y el ingenio se revolvió, giró sobre sí mismo y acabó envuelto en llamas.

-Entonces, ¿estás dispuesto a jurar por tu honor que la teoría es totalmente cierta?

Le juré que, algún día, construiríamos juntos un globo para demostrárselo.

No es extraño que ambos nos apasionáramos por la ciencia de la aerostación que nos distancia de la tierra y nos proporciona una perspectiva más amplia del mundo en el que vivimos, como si lo contempláramos por primera vez. Es una curiosa visión. Todo ocurre, el mundo existe al margen de la conciencia del hombre que sobrevuela sobre él como un pájaro.

A veces el tiempo nos provee de una perspectiva similar. A veces los recuerdos se funden en una imagen única, simultánea, panorámica en la que el pasado se revela globalmente en un instante. El recuerdo, bajo mis párpados cerrados, sobrevuela en este momento las calles de Vera, el estupor blanco de los muros hostigados por un sol implacable y el polvo reseco e indolente que, sorprendido entre las grietas del pavimento por un viento imprevisto, flota furioso en el aire.

Nadie hay en la calle. Pero en esa atmósfera turbia, exasperada, puedo reconocer la amargura de aquellos tiempos desolados en los que los hombres volvieron a inmovilizarse, mano sobre mano, las mujeres regresaron a pedir de puerta en puerta, las viejas enlutadas suspiraron de nuevo en los zaguanes y los niños, como hipnotizados, casi no se dieron cuenta de que habían perdido la dicha y se deleitaban con juegos cada vez más crueles. Pocos días antes una real célula prohibió embarcar esparto en rama fuera de los reinos a dominios extranjeros. El decreto aniquiló de un plumazo el esfuerzo realizado a lo largo de siete años por la Sociedad Patriótica, porque carecía de recursos para transformar el fascal en productos elaborados que eran los únicos que se podían exportar.

Coincidió con el fin de la guerra. No se obtuvo Gibraltar, pero sí Menorca que estaba en manos inglesas desde la guerra de Sucesión. Se firmó un tratado en Versalles claramente favorable. Las trece colonias norteamericanas obtenían la independencia y los ingleses sólo retenían Canadá. España extendía sus dominios hasta Florida y se consolidaba en Arizona, Colorado y California, reservándose además los derechos de navegación del Mississippi. Se inició uno de esos raros períodos de paz de nuestra historia que resultan tan inquietantes porque revelan a los hombres que para vivir en calma y con sosiego hay que tomarse casi tanto trabajo como para conquistar el mundo.

Vera dejó de sobresaltarse al paso de las tropas que durante aquellos años cruzaron la ciudad. El despacho apenas me daba quehacer. Ocupaba mi tiempo en devorar los libros que Berruezo ponía a mi disposición. Poco a poco iba reuniendo algunas acotaciones con la secreta esperanza de poder cumplir mi promesa de construir el globo. Veía raramente a mi padre, ocupado en sus tratos con los presidios norteafricanos. Cuando regresaba a Vera algunas veces le sorprendí detrás de mí, leyendo por encima de mi hombro las anotaciones con el ceño ensombrecido por la preocupación, la desdicha o el menosprecio, a punto de arrebatarme la pluma de la mano.

-¡Castillos en el aire! ¡No pareces hijo mío entregado a esas quimeras!

-¿Pues de quién si no?

-De una mala ventolera.

Di en pensar, por despecho, que había dejado de ser mi padre, para convertirse en mi jefe. Berruezo compensaba con creces aquella pérdida. Entre nosotros se había establecido una sociedad íntima. Su admiración me envolvía como un lecho tibio y protector donde soñar, turbado en ocasiones por la presencia tenue, casi impalpable, pero obsesiva, de su hija María Luisa.

-¡Niñaaa! María Luisa, hija, saca la botella que tú sabes. Que algo bueno tenemos que celebrar. ¡Han ascendido a Domingo!

En 1786 mi padre fue nombrado oficial del Fondo pío-beneficial y destinado a Madrid. El papa Pío V acababa de otorgar al rey Carlos III la facultad de disponer de la tercera parte de las prebendas y beneficios eclesiásticos para emplearlos en la asistencia pública. En consecuencia, se fundó un organismo para recaudar, administrar y distribuir estos bienes dirigido por el colector general de expolios y vacantes del reino.

-¿De expolios y vacantes, dices? ¡Curioso cargo el del nuevo jefe de tu padre! Pero, mira, por lo pronto te han adjudicado a ti su vacante en Vera.

Sucedí a mi padre como contador de guerra con honores de comisario. Tenía diecinueve años y una cierta aversión a seguir sus pasos.

LA GALEOTA NEGRA

Al poco de mi nombramiento una vieja galeota negra embarrancó en la playa aledaña de la Granatilla [*en el Archivo Municipal de Vera hay una noticia de 1796 sobre el embarrancamiento del jabeque Nuestra Señora del Rosario producido por un barco inglés contrabandista (doc. 1413-23)]. Los torreros de las atalayas de los Diablos y de Macenas dieron el rebato con lumbres y ahumadas y corrieron a refugiarse en Vera. Los piratas, en cuanto echaron pie a tierra, se intrincaron monte arriba por las torrenteras que descienden desde la Sierra Cabrera hasta la ribera del mar. Luego se embreñaron en alguno de los veintisiete barrancos por los que se despeña la sierra contigua de Almagrera, cuyas veredas titubean junto al abismo sobre un suelo de yeso moreno y flojo y se truncan frente a los altos picachos entreverados de alabastro mármol jaspeado.

Las tropas que salieron en su persecución regresaron tres días después con los uniformes desgarrados por el acoso de las zarzas y con las manos en carne viva desolladas por los peñascos. Al pasar ante la iglesia arrojaron con despecho un atadijo de ropas musulmanas a los pies de una mendiga que pedía en el atrio.

La vieja husmeó en el montón como un perro y alzó un pico de paño hasta el rostro.

-Huele a mar y a sudor, pero no hay rastros de sangre. ¿Qué fue de los cuerpos?

-Mal fue la caza, madre -respondió el último de los soldados que pasaban-. Sólo hallamos presas sin carne.

-Dios no me perdonaría aceptar limosna que no está purificada. Será mejor que el cura queme los ropajes. Despojadas están las telas de cuerpos, pero el hedor del alma persiste. Apestan a infiel.

La columna prosiguió por la calle empedrada. Al llegar a la altura de mi despacho, el oficial que la mandaba me vio parado a la puerta, dio orden de alto y se aproximó a mí sin descabalgar.

-¿Cómo fue el lance? -pregunté.

-Dice bien la vieja, comisario. El hedor a renegado no se desvanece así como así -afirmó el oficial, con la voz quebrada por la fatiga-. La treta confundió a Juan Fuente, el Estañador empezó a murmurar. Señalaban al único paisano de la formación.

-Los pájaros no vuelan sin plumas -dijo en voz baja uno, agazapado en un corrillo.

-¡Demasiado festín para un solo hombre! -comentó otro a su lado.

Juan Fuentes abarcó con la mirada a la muchedumbre, se apartó de los soldados y avanzó con el caballo hasta rozar las primeras filas que se estremecieron y dieron un paso atrás.

-¡Ea, señores! Aquí se pelea sólo con la lengua, según parece.

El Estañador era taciturno y orgulloso, duro como una piedra y astuto como un zorro. El mejor cazador de la región. Había ganado muchas recompensas en batidas como aquélla. Todos le admiraban y, a la vez, le temían. Entre otras muchas cosas se decía de él que, en alguna ocasión, perdido y hambriento en la sierra, se había alimentado de carne humana.

-¡Maldita sea! -gritó con tono fiero-. No me gusta lo que andáis mascullando. ¿Queréis saber por qué hemos encontrado sólo un puñado de andrajos?

Hablaba con rencor, desde la desolación.

-Esos renegados se han cambiado de ropa para regresar a los lugares en los que nacieron. Sencillamente han comprendido que los días de la piratería se acercan a su fin porque el rey anda en tratos con el Gran Turco. Han vuelto a vestir sus ropas cristianas y aquí paz y después gloria.

Le miraron con incredulidad. En Vera, las consecuencias de aquella guerra inmemorial, cuyo comienzo nadie recordaba, habían adquirido una naturaleza orgánica. El peligro y el miedo escoriaban el paisaje como la erosión del viento o del agua. El odio era un hábito tan antiguo como la más añeja de las tradiciones. Sólo puesto en cuestión por una fascinación igualmente ciega. Para los habitantes de Vera resultaba tan difícil de concebir que concluyera aquella guerra tan larga, como que se secara de pronto el mar.

Incluso a mí me costaba imaginar el espacio que separaba las dos orillas, sin esa herida abierta, única e igualmente dolorosa para ambas partes, aunque como militar sabía que aquella guerra había terminado convirtiéndose en un anacronismo. Hacía tiempo que la mayoría de las naciones habían rubricado tratados de paz y comercio con el imperio turco y sus navíos surcaban sin incertidumbres las aguas sosegadas del Mediterráneo. Por supuesto, estaba al tanto de que el ministro Floridablanca había establecido relaciones diplomáticas con la Sublime Puerta otomana y obtenido los firmanes [*decreto soberano en Turquía] para iniciar relaciones consulares con las regencias turcas en el norte de África. Con el bey de Trípoli se suscribió el primer tratado. Argel ses rehusó durante un tiempo. Pero la intimidación secundó eficazmente a la diplomacia y los bombardeos a los que sometió Barceló a la ciudad lograron imponer la negociación. Con Túnez el acuerdo era inminente. Pero aun así algo me impedía creer del todo que los últimos piratas acababan de pasar a nuestro lado para desvanecerse para siempre como un puñado de fantasmas.

-No, yo no me los he zampado. ¡Qué ocurrencia! -gritó Juan Fuentes-. Pero, para daros gusto, os diré a qué sabe la carne humana. Pensad un poco. ¿A qué puede saber?

-¿A qué, Estañador?

Escupió en el rostro de aquel que se atrevió a sostener su mirada, soltó una carcajada y concluyó:

-Sabe a cerdo.

Juan Fuentes cerró su taller de estañar pocas semanas después y desapareció de Vera. Un pescador de Garrucha encontró sus ropas de cristiano abandonadas en la playa de las Palomeras y aseguró haber visto alejarse velozmente un mástil, despuntando sobre un jirón de niebla espesa y baja que le impidió averiguar la índole del navío.

Esa noche, en la taberna, un borracho creyó reconocerle en el fondo vacío de una copa estañada, con turbante verde y envuelto en un albornoz carmesí, del color del vino de Andarax, aullando y agitando una cimitarra chorreante de sangre.

-Tuve que arrojar el vaso lejos de mí pues de lo contrario me hubiera reventado los ojos -recalcó, entre hipos y gemidos.

Muchas gentes empezaron desde entonces a tener visiones parecidas al utilizar los cacharros de latón recubiertos de estaño por el renegado. En ellos acechaban sus ojos ácidos y fríos, estallaba su risa turbia, resonaban innobles blasfemias, la carne desaparecía sin que nadie la tocase y el resto de la comida se corrompía o envenenaba sola.

Todas aquellas figuraciones sacaban de quicio a los contertulios de Berruezo, especialmente al médico que se vio obligado a tratar a los enajenados.

-Va a resultar más difícil acabar con esta guerra que lo que costó empezarla -anunció, tras dejarse caer agotado en el sillón después de batallar, el día entero, con aquellas obsesiones angustiosas.

-Pero la paz es firme, doctor -le replicó un abogado de los Reales Concejos-. El embajador de Turquía ya está instalado en Madrid.

-Ahora, la guerra prosigue en la imaginación, amigo mío. El musulmán anda enredado en los sueños de los cristianos españoles desde hace casi siete siglos. A veces los sueños tienen un reparto fijo, como las obras de teatro. El musulmán es el protagonista indispensable de las pesadillas de nuestros compatriotas.

-Su pongo que en la otra orilla sucederá a la inversa -me aventuré a opinar.

Las orillas del mar de Alborán son de cristal azogado. Las aguas separan un doble espejo en en el que unos y otros acechaban su propia imagen invertida. Cristianos y musulmanes, África y Europa escrutaban su reflejo en el otro.

Años después, también Badía y Alí-Bey se avistarán desde dos continentes distintos, pero franquearon la distancia que los separaba y fue mucho lo que aprendieron de sí mismos al despojarse de su propia personalidad para adoptar la de su opuesto.

Pero el caso de Juan Fuentes, el Estañador, fue bien distinto. En Vera le atribuyeron durante mucho tiempo la desaparición de los objetos perdidos, la sombra furtiva que se escabulle de la casa de una mujer casada y la causa de las calenturas y de las enfermedades pútridas. No empezaron a olvidarse de él hasta que murió Carlos III.

Ese día los campos de Vera amanecieron bendecidos por una llovizna tierna. Alguien trenzó una corona de aulaga, romero y tomillo fresco y ciñó con ella la noble frente del busto del rey. Al sacarle de la escuela de latinidad en donde se hallaba depositado, se desprendieron de la diadema algunas gotas de rocío que resbalaron por sus mejillas y el pueblo dio en decir que el rey lloraba. En medio del alboroto de campanas, la multitud le siguió silenciosa hasta la iglesia donde aguardaban los miembros de la Sociedad Patriótica vestidos de gala, algo soñolientos por el madrugón y entreteniéndose en hacer cábalas sobre su sucesor. Pero para el pueblo llano el cortejo fúnebre era el más amargo de sus vidas. No comprendían cómo podía morirse un santo.

Tras oficiarse el responso, le volvieron a sacar en procesión para llevarle hasta el ayuntamiento, donde se iba a organizar el velatorio. A uno de los soldados que guardaban la carrera se le disparó el fusil cuando, tras presentar armas al paso del rey, golpeó la contera de la culata contra el empedrado, al tiempo que daba un taconazo.

La bala se perdió en el aire espacioso y azul de Vera como si persiguiera esa alma, que al decir de las gentes, sobrevuela a los muertos y acertó de refilón en una torcaz que cayó malherida de un ala, con gran consternación de la muchedumbre.

-Muerto el cuerpo, ahora sucumbe el alma del santo. ¿Qué será de nosotros? -se lamentaban, desolados, porque el paso de aquel benéfico mortal por la tierra había sido tan breve y fugaz como la vida de cualquiera de ellos.

Al alcalde le preocupó tanta consternación e hizo tremolar el pendón real durante horas, en nombre de la nueva majestad, el Muy Poderoso y Católico rey Carlos IV.

-Y ¿cómo es el neófito? -le asediaba la gente.

Los miembros de la Sociedad Patriótica se dieron cuenta de que era imposible lograr la adhesión de sus convecinos al legítimo sucesor, sin brindarles un busto tan regio y prestigiado como el de su padre.

Tardó en llegar de Madrid, donde lo encargaron como el anterior a la Real Academia de San Fernando. Transcurrieron varias semanas en las que la ansiedad no dejaba vivir a nadie y más que rezar sollozaban ante el santo antiguo.

-Pobrecillo. Era tan desprendido que no quiso hacer un milagro para sí mismo y se murió.

Cuando al fin hizo su entrada la efigie del sucesor era noche cerrada y sus formas apenas podían distinguirse. Pero la ciudad, sin que nadie lo ordenase, se iluminó como un ascua y el busto paseó lentamente entre el gentío pues todos querían observarle durante largo rato.

Las opiniones no eran, en principio, unánimes. Una vieja, de vista tenue y fatigada, comentó que era igual que su padre. Pero la mayoría encontró que su sonrisa, aunque dulce, resultaba algo tontorrona. Parecía dormido y tan fofo que la carne no se sostenía en papadas y belfo más que por la rigidez almidonada del mármol.

-Pacífico parece y de corazón sencillo.

-Eso sí.

-Y afable.

-También.

-Esperemos que salga avispado.

-Por el gesto colijo que esperaremos en vano.

-Lo peor es que el otro nos conocía a todos. Sabía quiénes eran indignos de su intercesión. Pero este santo tan recental, ¿con qué discernimiento puede milagrear? El infeliz tendrá que repartir los favores al buen tuntún.

-¡Ay, Dios mío! -lloriqueó una beata muy contrita-. ¿Por qué se morirán los santos en estos tiempos de ahora? Antes eso no pasaba.

Lo curioso es que a partir de entonces los cambios del siglo empezaron a mostrarse esquivos con Vera.

LA MANO DE EFENDI

De la tempestad que se desencadenó en Francia, al año siguiente, llegó hasta Vera un rumor lejano que vino a morir al pie de las murallas. El silencio de la prensa era absoluto y las aduanas establecidas para el pensamiento nos privaron de las revistas extranjeras.

Uno o dos años después un indio caribe que venía de las Indias y había desembarcado en Cádiz con el deseo de unirse en el país vecino a lo que llamaba la Convención, nos habló de representación nacional, de libertad y de igualdad durante unas pocas horas. Asimismo citó un artefacto para cortar cabezas al que llamó guillotina. Algo dijo también de que el mismísimo rey Luis XVI había tenido el honor de probar el invento.

-¿Como verdugo o como víctima?

No le dio tiempo a respondernos, pues era muy alocado y andaba con prisas y se perdió por el camino de Lorca desde donde pretendía alcanzar la ruta de Levante para entrar en Francia, tras atravesar Cataluña, por el Rosellón.

Pero sus palabras alarmaron a una buena parte de los miembros de la Sociedad Patriótica que empezaron a desconfiar de sus propias reformas y organizaron una rogativa en la iglesia para que lo que temían que había ocurrido en Francia, que no sabían muy bien en qué había consistido, no hubiera ocurrido realmente.

-Tiemblo ante lo que ha podido ocurrir -declaró el párroco en la homilía-, me conmuevo por el buen rey de Francia y me apiado de aquel pueblo imprudente, veleidoso y turbulento. Se asegura que la era de la Razón ha ilustrado a los hombres sobre sus derechos, pero les ha arrebatado la dulce felicidad que proporciona el sosiego y la confianza en las propias convicciones y el disfrute de la inmunidad de su persona y de su familia. No deseamos para nuestra tierra los excesos de una ilustración que autoriza la insolvencia de los actos, las palabras y los escritos contra los poderes legítimos.

Inquieto entre tantas noticias confusas, yo recobraba la serenidad en el estudio. Estaba a punto de cumplir, al menos en parte, la solemne promesa que le había hecho a Berruezo años atrás. Ocupaba mi tiempo en la redacción de un ensayo sobre el gas y las máquinas o globos aerostáticos que culminaría, en sus páginas finales, con la descripción del procedimiento para construir uno de ellos.

A menudo se interponía entre el papel y mi pensamiento la imagen perturbadora de María Luisa Berruezo. Me había empezado a fijar en ella desde había muy poco de una manera distinta y me costaba creer que fuese la misma persona que la niña a la que había visto tantas veces bordar, junto a la ventana, con las manos rezumadas de ropa blanca, al tiempo que canturreaba en voz baja algún aire gracioso sobre amores imposibles.

Era ya una mujer de oscuros cabellos sobresaltados y manos pulidas y níveas que se encendían al escanciar el vino en las tertulias de la casa de su padre. La había visto crecer desde que su cuerpo carecía de formas y, ahora, sus ojos negros me parecían enormes y el hueco entre sus senos, cuando se aproximaba e inclinaba el busto para llenar mi copa, se ahondaba y colmaba de misterio.

Yo no sabía si aquello era amor y buscaba una palabra extraña y desconocida, mucho más esquiva que cualquiera de las que me atormentaban al intentar escribir con claridad mi tratado sobre aerostación.

En mil ocasiones intenté redactar un billete para ella, pero mis sentimientos no se acomodaban a ningún nombre preciso y satisfactorio. Fue Berruezo quien me evitó el dilema.

-A ti te gusta mi niña, Domingo. No me digas que no.

Como yo no respondiera nada, prosiguió:

-A mí me gustas tú para yerno. Así que ¡ea! Sólo hay que fijar la fecha de la boda.

-Y ¿María Luisa? ¿Cuál es su inclinación?

-¿La niña? Hará lo que diga su padre. Sabe que te está destinada según esa ley.

Al percibir mi perplejidad, añadió:

-Sabe bordar a realce, deshuesar aceitunas, majar con finura las almendras y los ajos para las acelgas esparragás, rayar la corteza de limón para los roscos de semana santa y atravesar la plaza con modestia los domingos, después de la misa de doce. ¿Qué más quieres?

El día de nuestra boda pudo comprobar que era cierto. María Luisa desplegó diligentemente todas aquellas cualidades que ponderaba su padre.

Al salir de la iglesia atravesó con decoro la plaza, sin darse por enterada cuando su velo de tul se rasgó, enredado en una de mis espuelas y una voz turbia y aguardentosa se elevó en el coro de los curiosos congregados en el atrio:

-Temprano principia el novio a desgarrar a la recién casada.

En el banquete me explicó, imperturbable, cómo resulta más afectuoso y suave el majado de cominos, tomate, ajo asado y pimientos secos si se le agrega por sorpresa una lágrima de las que provoca la cebolla al ser cortada y me hizo probar un caldo de pimentón con lágrima y otro sin ella para que verificara por mí mismo la disparidad de texturas.

-Es que la cocina reclama mucho sentimiento -puntualizó.

Cuando subimos a nuestra habitación, se retiró a otro cuarto y reapareció envuelta en un camisón de seda, abarrotado de ramajes sutiles colmados de flores tiernas.

-Habrás de saber, Domingo, que estos bordados se llaman de realce porque han de imbricarse en la tela como las plumas en la carne de la paloma y no como el surco en la tierra. Así parece que vuelan.

-Yo quiero que vuele el ropón entero -le interrumpí, enardecido.

Entonces reconocí en su rostro la misma mirada de estupor y sobresalto que tantas veces había acechado en mi madre. Como ella, debía fiar a la intuición gran parte de las resoluciones a las que le obligaba la vida. En su educación, encomendada a los escrúpulos de su madre y los prejuicios de su confesor, faltaban las nociones más elementales del comportamiento humano.

Aquella mirada reventó de pánico cuando me vio por primera vez desnudo. En el patio se estremecía deliciosamente la parra, arrullada por una brisa suave y silenciosa que se acababa de liberar del estruendo de vasos, canciones y porfías de los últimos invitados a la boda. Me acerqué a María Luisa y me recibió como a una alacrán, revolviéndose contra la amenaza de una picadura venenosa y mortal. Aparté sus brazos, sus pechos saltaron como flechas y la miré como sólo el fuego puede contemplar un bosque palpitante e impenetrable. La abracé y clavó sus uñas en mi espalda. Besé unos labios fríos, fruncidos. Sin embargo, al cabo de un rato sus dedos se aflojaron hasta desaparecer. Recibía mis caricias como un árbol el acoso del viento. Bajo mi cuerpo, el suyo era una duna sin forma, huidiza, cruelmente rendida. La volví a mirar a la cara. Había cerrado los ojos. Supe que aquella oscuridad en la que se había recluido acabaría convirtiendo mi fuego en ceniza. Y me aparté.

Tras recorrer veinte veces el dormitorio, de arriba abajo, me senté al borde de la cama y volví a acariciarla, pero esta vez como se acaricia a un niño. Se calmó poco a poco. Intenté explicarle lo que el más rudimentario sentido común reclamaba que ya debiera saber. Al cabo de un rato abrió los ojos sin comprender. Reclamó mi silencio, cruzando un dedo sobre los labios, y musitó en voz muy baja, pero resuelta:

-Haz lo que tengas que hacer, Domingo.

De mañana nos despertaron unos golpes empecinados en el portón. El día había amanecido encapotado, bañado en una luz cenicienta. Un tropel de hombres preguntaba por mí y, aunque se deshacían en excusas por la inoportunidad de venir a molestarme en una fecha tan señalada, aseguraban que el motivo era grave. Aquella noche había arribado a Garrucha un bajel desarbolado por una galerna en el Estrecho. Tres marineros de Rota, disfrazados de moros, conducían en el barco a un monje franciscano, desde Tánger hasta Algeciras, cuando la tempestad los arrancó de su ruta y, perdido el rumbo, vinieron a dar a la costa de Vera, sedientos y extenuados.

A pesar de sus trazas sarracenas, nadie receló del relato, pues los marinos, en cuanto saltaron a tierra, no hicieron ascos a una cántara de vino y unos tasajos de cerdo que les ofrecieron para despejar cualquier sospecha.

Pero el franciscano era otro cantar. Los marineros dijeron que se había mareados tres dían antes y que, desde entonces, dejó de pedir por sus almas, saludar a los peces y bendecir a las olas. Le llevaron en brazos a la posada y se quedó tan rígido y amojamado que parecía levitar dentro del holgado hábito de estameña que le envolvía hasta que le arrumbaron en un barco. Una barba nebulosa y blanca le encubría en rostro y obstruía sus ojos una telilla legañosa que hubo que desescamar con cuidado porque estaba muy pegada. Descubrieron entonces que tenía los párpados abiertos y una mirada pueril, como de no haber pecado nunca, muy sospechosa en un hombre de su edad. Pero lo más sorprendente es que sus manos aferraban un rebullo de tela de sarga y, a pesar del desvanecimiento, no resultó sencillo desenlazar los dedos para examinarlo.

Quien desenvolvió el paquete dejó escapar un grito. Contenía una mano cortada, con el puño cerrado y una llaga profunda desde el dorso a la palma, como si alguna vez hubiera estado atravesada por un clavo.

No sabían a qué carta quedarse. ¿Se trataba de alguna reliquia de un mártir crucificado o del testimonio de un crimen? Apartaron los vasos, abandonaron la mano con zozobra y aprensión sobre la mesa y se aplicaron a reanimar al monje. Pero el franciscano no movió un solo músculo a pesar de que le pincharon con un tenedor en las plantas de los pies.

Descorazonados por lo baldío del esfuerzo, reclamaron una nueva botella y en ese instante cayeron en la cuenta de que la mano se había abierto y junto a ella se hallaba un papel escrito en caracteres arábigos presumiblemente con su propia sangre, pues no había tintero ni pluma en las cercanías.

Un marinero, antiguo cautivo en Argel, que entendía el lenguaje de los infieles, deletreó y tradujo: «Esta mano pertenece a Efendi y ha sido cortada por orden del sultán de los creyentes, pues es la mano de un traidor».

Entonces se decidieron a venir a buscarme, a pesar de que era mi noche de bodas, para dilucidar qué debían hacer con la mano escritora y con el franciscano dormido. Dudaban entre cargar ambos de cadenas y prenderles fuego o remitirlos al obispo de Baza en una mula torda.

Hice pasar a los hombres a la sala y depositamos el cuerpo rígido del monje cruzado sobre dos sillas. Con unas cuantas cachetadas y un emplasto de cantáridas que preparó mi reciente esposa conseguimos despertarle. Saltó de pronto como un caballo al que espolean, fue a dar en el suelo y se le arremagó [arremangó] el hábito, mostrando bien a las claras sus vergüenzas. Me fijé en el entrecejo fruncido de María Luisa, abismada en algún recóndito pensamiento tras la sorpresa inicial.

-¡También los santos varones tienen rabo! -musitó en voz muy queda y ensimismada.

El monje se empeñó en bendecirnos de esa guisa, pero lo obligaron a alzarse y bendecirse antes a sí mismo en un espejo, pues para los rudos pescadores de Garrucha aún no estaba claro si era hombre o demonio.

-Ahora que sé dónde estoy y es tierra de cristianos, tengo que confesarme inmediatamente -dijo el franciscano- porque el mayor pecado es el olvido y yo no recuerdo nada de lo que he hecho en los últimos tres días.

-¿Y antes de la travesía? -se alzaron varias voces.

-Antes no precisaba de la memoria -suspiró el monje- pues siempre andaba en tratos con las cosas pequeñas que son ellas mismas memoria viva de la Gran Obra. Me ocupaba cada día, como una madre, de comprar la leche para mis hermanos de la misión franciscana de Tánger y, de paso, al atravesar las calles del Zoco, imitaba el canto de la alondra para que llegase hasta los musulmanes un eco de la voz entonada del verdadero Dios.

-¿Frailes cristianos en Tánger? Nunca oí hablar de tal cosa -se extrañó María Luisa-. ¡Ya sospechaba yo que este capuchino no era de ley!

-Estábamos allí gracias a la buena voluntad del anterior sultán para con los cristianos -salmodió con aspavientos de paciencia el bienaventurado-. Recordad que durante la guerra con Inglaterra el sultán Sayyidi Muhammad Ibn ‘Abd-il-lah franqueó a la flota española los puertos marroquíes, permitiéndoles abordar dentro de ellos a los buques ingleses que trataban de auxiliar Gibraltar. También permitió el abastecimiento de las tripulaciones y garantizó el comercio de trigo desde el puerto de Dar Beyda. Y lo que es más importante, consintió una rendija para que penetrara en sus reinos la lluz verdadera de Dios. Pudimos abrir nuestra casa de misión en un rinconcito de Tánger.

-¿Cómo explicarías la presencia de esta mano cortada? -pregunté, de improviso.

-¡Ah!¡La mano de Efendi! -exclamó el franciscano como si saliera de un sueño-. ¡La había olvidado! Ahora comprendo el recelo que aprecio en vuestros semblantes. Pero convendréis conmigo que no puede existir justicia en la boca del lobo. Desde que subió al trono su hijo Mauley al-Yacid todo ha cambiado. Su primera providencia fue cortar la mano derecha de Efendi, quien siendo ministro de su padre había firmado los tratados con España. Luego la hizo clavar en la puerta de la misión y, al cabo de unos días, me obligó a zarpar en un bajel española cuya tripulación obligó a vestir ropas musulmanas para eludir la prohibición que él mismo ha impuesto de mantener tráfico, trato o comercio alguno con cristianos. Yo también soy una excepción a esa ley pues me ha encargado llevar este funesto presente al mismísimo rey de España para que sepa a qué ha de atenerse de ahora en adelante.

-Pero ¡la mano está viva! -exclamó uno de los pescadores.

-Ciertamente, hijo, nada muere del todo. Si cierras los ojos también puedes ver el cielo, porque Dios es también el señor de la oscuridad.

Padre, ¡la mano escribe en arábigo! -insistió el pescador, y le tendió el papel probatorio-. Lo cual quiere decir que razona.

-Mucho me extrañaría tal prodigio -sonrió el franciscano-. El mundo en que vivimos es en sí prodigioso sin necesidad de diluirlo en el aire de la imaginación. Yo guardé este papel en el puño cerrado de Efendi y de allí debió caerse al abrirse la mano por sí sola a causa de algún trasiego. Lo ordenó escribir el sultán, con sangre del finado sobre la que había escupido en prolegómenos y lo mandó fijar con un clavo en la puerta de nuestra casa.

Anudó buena amistad con el franciscano, que me transmitió el ensueño misterioso de la otra orilla a lo largo de las conversaciones que mantuvimos durante el tiempo que se hospedó en mi casa hasta que partió hacia la corte.

-Antes quiero otorgar sepultura a la mano desdichada de Efendi. No sepultura cristiana, pues fue infiel. Pero sí al pie de un almendro porque se comportó cariñosamente con nosotros y merece transformarse en una flor perfumada. Al rey le comunicaré las noticias de viva voz, sin ilustraciones macabras, tan innecesarias siempre para expresar la desgracia.

Transcurrido un año sin noticias suyas, me escribió para relatarme la primera ascensión efectiva de un globo en España que realizara el diplomático napolitano Vincenzo Lunardi el 12 de agosto de 1792.

«Todo esto os lo cuento -decía en la carta- porque aunque esta clase de ascensiones» a los cielos no forman parte de mi ministerio, sé que os interesan vivamente.

«Lo vi subir en los jardines del Buen Retino de Madrid en ceremonia animada por las bandas de tres regimientos que interpretaron una pieza de Samuel Wesley, inspirada en esta suerte de vuelos. Supe más tarde que al descender el Daganzo de Arriba, naturales del pueblo le tomaron por ingerencia del otro mundo, aullaron de terror y el guarda de una viña enfiló contra él su escopeta de postas.»

El éxito de aquella tentativa me incitó a concluir mi Ensayo sobre el gas y máquinas o globos aerostáticos que firmé con el seudónimo de Polindo Remigio.

-Polindo suena a nombre de pájaro enjaulado y doméstico. Poco vuelo le auguro -bromeó María Luisa-. En cuanto a Remigio, aunque me digas que fue piloto de una nave y la condujo hasta el puerto del paraíso, yo le imagino obispo entrado en carnes, sobrado de peso y más bien un lastre para una máquina tan etérea.

Aquellas burlas incomodaban a Berruezo.

-Déjanos en paz, niña y veta a tus quehaceres. Lo que tiene que hacer Domingo es enviar su manuscrito y encomendar su proyecto a una persona de altura y, aunque parezca paradójico, de mucho peso, para pasar de una vez de la teoría a la práctica y volar finalmente.